「バッテリーを長持ちさせたいから、とりあえず省電力モードにしている」――そんな使い方をしていませんか。

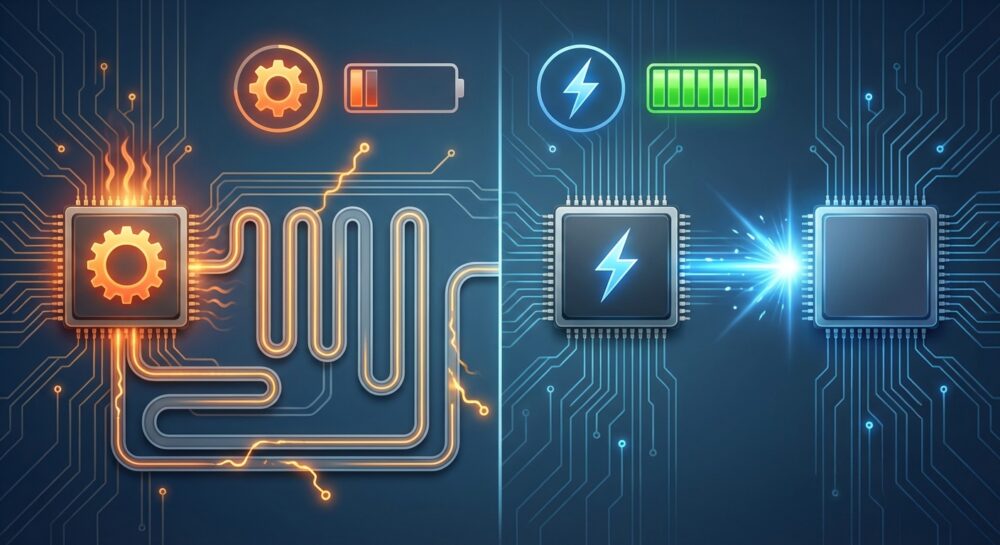

実は2026年現在、最新スマートフォンでは省電力モードが“逆にバッテリーを減らす”ケースがあることがわかってきました。AI処理の高度化、5G通信の常時接続化、そしてSoC(プロセッサ)の進化により、従来の常識が通用しなくなっているのです。

CPUをわざと遅く動かすことで処理時間が長引き、結果的に総消費電力が増える「Walk to Waste」現象や、NPUが使えず電力効率の悪いCPUに処理が回る問題、さらにLINE通知の遅延による“確認回数の増加”など、技術と心理の両面で逆効果が起きています。

本記事では、最新OSの電力管理仕様や研究論文、通信環境の実態をもとに、省電力モードの不都合な真実をわかりやすく解説します。そして、ライトユーザーでも今日から実践できる「本当に効果のある節電術」も具体的に紹介します。

なぜ今「省電力モードは逆効果」と言われるのか

「バッテリーが減ってきたら、とりあえず省電力モード」──多くの人がそう考えているのではないでしょうか。

しかし2026年のスマートフォンでは、その常識が揺らいでいます。最新のハードウェア設計やOSの進化により、省電力モードがかえって電力効率を悪化させるケースが指摘されているのです。

なぜそんな逆転現象が起きるのでしょうか。

| 従来の前提 | 2026年の実態 |

|---|---|

| 性能を落とせば電池は長持ちする | 高性能で一気に処理して即スリープの方が効率的 |

| バックグラウンド通信は止めた方が省エネ | 再接続の繰り返しで逆に消費増大 |

| AI機能は電力を食う | NPUならCPUより桁違いに高効率 |

大きな理由の一つが、プロセッサの「Race to Sleep」という考え方です。これは高いクロックで一気に処理を終わらせ、すぐ深いスリープに戻る方がトータル消費電力は少なくなる、という設計思想です。

実際、エネルギー効率に関する研究でも、処理時間と消費電力の積である総エネルギーを最小化するには、単純な低速化が必ずしも有利ではないことが示されています。

ところが省電力モードではCPUの最大性能が制限されます。その結果、処理が長引き、中途半端に動き続ける時間が増えてしまうのです。

さらに現代のスマホは、CPUだけで動いているわけではありません。メモリ、ストレージ、通信モデム、ディスプレイ制御回路などが連動しています。

CPUの処理が長引けば、これら周辺パーツも通電状態が続きます。結果として「低速で長時間動く」ほうが「高速で短時間動く」より総消費電力が増えることがあります。

これが“Walk to Waste”と呼ばれる現象です。

加えて、2026年のスマートフォンはオンデバイスAIが前提です。Qualcommや各半導体メーカーが解説しているように、NPUはCPUに比べて演算あたりの電力効率が桁違いに高いとされています。

ところが省電力モードによって専用アクセラレータの利用が制限されると、AI処理がCPUに回されることがあります。

省エネのつもりが、最も燃費の悪いエンジンを使う結果になるわけです。

通信面でも同様です。バックグラウンド通信を強く制限すると、アプリは接続失敗と再試行を繰り返します。5G環境では再接続時に比較的大きな電力が必要とされるため、安定接続より消費が増えるケースがあります。

AppleやGoogleも公式サポートで、省電力モードは一時的な利用を想定していると説明しています。

つまり現在の通常モードは「無駄遣いモード」ではなく、AIとハードウェアが最適化した高度なバランス状態なのです。

スマホはもはや単純な電子機器ではなく、自律的に電力管理を行う小さなコンピュータです。

その精密な制御に、ユーザーが一律制限というブレーキをかけることで、善意の操作が逆効果になる時代に入っているのです。

CPUは速く終わらせたほうが省エネ?Race to Sleep戦略の仕組み

スマホのCPUは「ゆっくり長く動かす」よりも、「一気に終わらせてすぐ眠る」ほうが省エネになる場合があります。これが半導体設計で広く知られているRace to Sleep(急いで処理してすぐスリープする)戦略です。

電力の基本式は、エネルギー=消費電力×時間です。つまり瞬間的な電力が多少高くても、動いている時間が短ければ、合計の消費エネルギーは小さく抑えられます。

近年の3nm世代SoCでは、アイドル時のリーク電流を抑える技術が進化しており、深いスリープ状態に入ったときの消費電力は極めて小さくなっています。だからこそ「早く終わらせて寝る」ことが合理的なのです。

| 動かし方 | 瞬間電力 | 動作時間 | 総エネルギー |

|---|---|---|---|

| 高クロックで一気に処理 | 高い | 短い | 小さくなりやすい |

| 低クロックでゆっくり処理 | 低い | 長い | 大きくなりやすい |

University of Southamptonの電力管理研究や「Slow Down or Sleep, that is the Question」といった論文でも、負荷に応じて素早くスリープへ移行する設計の有効性が示されています。

ところが省電力モードでは、CPUの最大クロックが意図的に制限されます。その結果、本来0.5秒で終わる処理が1秒以上かかることもあります。するとCPUだけでなく、メモリやストレージ、通信モジュールもその間ずっとアクティブのままです。

スマホはCPU単体で動いているわけではありません。アプリを開くときは、RAM、フラッシュストレージ、ディスプレイ制御回路などが連動します。CPUの処理が長引けば、周辺チップまで「道連れ」で通電時間が延びるのです。

この状態は研究者の間で「Walk to Waste」とも表現されます。速く走れるのに、わざわざ歩かせることで、かえってトータルの燃費が悪化するという意味です。

たとえばWebページの表示や写真の補正処理のような日常タスクでも同じことが起きます。ピーク性能を一瞬使って終わらせればすぐディープスリープに戻れますが、制限されると中途半端な負荷状態が長時間続きます。

重要なのは「瞬間のワット数」ではなく「積み重なったワット時」です。表示上は低負荷に見えても、長く動けば結果的に電池は減ります。

2026年のスマホは、OSがミリ秒単位で電圧と周波数を自動調整する高度な動的電力管理を行っています。通常モードは決して“無駄遣いモード”ではなく、最適化された制御の上に成り立っています。

だからこそ、CPUを無理に抑え込むと、本来設計されていたRace to Sleepのリズムが崩れてしまいます。高性能化は派手さのためではなく、速く終わらせて深く眠るための武器でもあるのです。

AI時代の落とし穴:NPUが止まりCPUが酷使される問題

2026年のスマートフォンは、AIを常時動かす“ミニスーパーコンピュータ”です。その心臓部にあるのがNPU(Neural Processing Unit)ですが、省電力モードがこの高効率エンジンを止めてしまうケースがあることは、あまり知られていません。

AI処理では、CPUとNPUで電力効率に大きな差があります。Qualcommの技術解説によれば、NPUはTOPS/W(1ワットあたりの演算性能)で評価され、行列演算に特化することで汎用CPUより桁違いに高効率です。つまり同じAI処理でも、誰が担当するかで消費電力がまったく変わるのです。

| 項目 | CPU | NPU |

|---|---|---|

| 得意分野 | 汎用処理・分岐 | 行列演算・推論 |

| AI推論効率 | 低〜中 | 非常に高い |

| 電力あたり性能 | 限定的 | 数十倍規模で向上 |

ところが省電力モードでは、OSが「高付加価値機能の抑制」としてNPUのクロックを落としたり、利用を制限したりすることがあります。その結果、AIタスクがCPUへ“フォールバック”します。

この瞬間に起きるのが問題です。たとえば写真撮影後の被写体認識や、キーボードの文脈予測。通常はNPUが一瞬で終わらせる処理を、CPUが肩代わりすると、高クロックで長時間動き続けます。arXivに報告されたモバイル向けLLMの電力最適化研究でも、コア選択の違いが消費エネルギーに大きく影響することが示されています。

さらに厄介なのは、AI処理は“気づかないうちに頻発している”点です。通知の重要度判定、音声アシスタントの待機解析、写真の自動タグ付けなど、画面オフ中でも裏で動いています。省電力モード中にこれらがCPU実行へ切り替わると、端末がじんわり発熱し、バッテリーが想定より早く減ることがあります。

つまり「機能を止めて節約する」という従来の発想が、AI時代では逆効果になる場合があるのです。高効率な専用回路を活かすほうが、トータルでは省エネになる。これが、NPU時代の新しい常識です。

バッテリーを守るつもりの操作が、実はシステム全体の最適化を崩しているかもしれません。AIを多用する今のスマホでは、“賢く眠らせる”よりも“賢いエンジンに任せる”ほうが、結果的に長持ちしやすいのです。

5G時代の通信トラブル:再接続ループがバッテリーを削る理由

5G時代のスマートフォンは高速ですが、その裏側では通信モデムが非常に繊細な電力制御を行っています。特に5G SA(スタンドアローン)環境では、端末は「接続状態(RRC Connected)」と「アイドル状態(RRC Idle)」を細かく行き来しながら電力を最適化しています。

問題は、このバランスに省電力モードが介入したときです。通信を“止める”つもりの設定が、かえって“何度も起こす”動作を生み、バッテリーを削ってしまうことがあります。

| 状態 | モデムの動き | 電力傾向 |

|---|---|---|

| 安定接続中 | 一定時間まとめて通信 | 効率的 |

| 頻繁な再接続 | 接続→切断→再接続を反復 | 高消費 |

モバイル通信では、アイドル状態から接続状態へ移る瞬間に「テール電流」と呼ばれる突入的な電力消費が発生します。通信のたびにこのコストがかかるため、本来はまとめて通信したほうが効率的です。バッテリーと5Gの関係を解説する技術系レポートでも、接続維持よりも遷移回数の多さが消費電力を押し上げる要因になると指摘されています。

ところが省電力モードでは、バックグラウンド通信がOSによって制限されます。LINEやSNS、クラウド同期アプリはサーバーとの接続を維持しようとしますが、途中で遮断されると「通信エラー」と判断します。

するとアプリ側は再接続を試みます。失敗すれば、より短い間隔で再試行します。このリトライループが発生すると、モデムは「寝ては起こされる」状態を繰り返します。

特に日本の都市部では、地下鉄やターミナル駅周辺で通信容量が逼迫する、いわゆる“パケ詰まり”が起きやすい環境です。このとき、ネットワーク側の混雑による切断と、端末側の省電力制限による切断をアプリは区別できません。

結果として、端末は常に基地局を探し続けるセルスタンバイに近い状態になり、ポケットの中で発熱しながら電力を消耗します。体感としては「使っていないのに減っている」という現象です。

5G SAは本来、4G併用のNSA方式より待機効率が改善されています。しかしその恩恵は、OSとモデムが自律的に接続を制御することが前提です。無理に通信を遮断すると、設計思想そのものと衝突します。

高速通信時代の省電力は、「止める」よりも「安定させる」ほうが重要です。再接続ループを避けることが、結果的にバッテリーを守る近道になります。

メモリ解放は本当に正解?ゾンビアプリ現象とコールドスタートの電力コスト

「メモリを解放すれば軽くなるし、電池も長持ちするはず」そう思っていませんか。実は最新のAndroid 16やiOS 19では、その常識が必ずしも正しくありません。OSはユーザーの利用傾向を学習し、どのアプリを残すべきかを自動で判断しています。AppleやGoogleの公式サポートでも、電力最適化機能を有効に保つことが推奨されています。

ところが省電力モードやタスクキルでアプリを強制終了すると、「ゾンビアプリ」現象が起こります。つまり、OSに消された常駐アプリが、必要に応じて自動的に復活するのです。この“殺しては生き返る”サイクルが、静かに電力を消費します。

サスペンドとコールドスタートの違い

| 状態 | 処理内容 | 電力負荷の傾向 |

|---|---|---|

| サスペンド | メモリ上に保持し待機 | 極めて低い |

| コールドスタート | ストレージから再読込・初期化・通信再確立 | 瞬間的に高い |

サスペンド状態では、アプリはRAM上で眠っているだけです。LPDDR世代のメモリは待機時の消費電力が非常に小さく、データを保持していても空でも大差はありません。一方、コールドスタートではストレージI/O、CPU初期化、ネットワーク接続まで一気に走ります。研究論文でも、処理時間とエネルギー消費は強く相関すると示されています。

たとえばLINEや決済アプリ、防災アプリのような常時待機型アプリは、終了しても裏で再起動します。通知を受けるたびにゼロから立ち上がるため、**保持しておくより何倍も重い処理**が発生します。結果として、メモリを空けたのにバッテリーは減るという逆転現象が起きます。

特に12GB以上のRAMを積む最近のスマートフォンでは、この傾向が顕著です。大容量メモリはアプリを即復帰させるための“キャッシュ空間”として設計されています。それを毎回リセットしてしまうのは、高性能エンジンを何度もかけ直すようなものです。

メモリ解放=正義という発想は、RAMが1〜2GBだった時代の名残です。現代のOSは自律的に最適化します。むやみにアプリを消すより、システムに任せたほうが、結果的に電力も体感速度も安定します。

LTPOディスプレイと強制60Hz固定の意外な矛盾

最新スマートフォンの多くは、1Hzから120Hzまで自動で切り替わるLTPO(Low-Temperature Polycrystalline Oxide)OLEDディスプレイを搭載しています。

この技術の本質は「必要なときだけ速く描画し、静止時は極限までゆっくり書き換える」ことにあります。

ところが省電力モードでは、リフレッシュレートを一律60Hzに固定してしまう実装があり、ここに意外な矛盾が生まれます。

| 表示状態 | 通常モード(LTPO可変) | 60Hz固定時 |

|---|---|---|

| 静止画・電子書籍 | 1Hz前後まで低下 | 常に60Hzで更新 |

| SNSスクロール | 内容に応じて可変 | 60Hzで固定 |

静止画を表示しているだけなら、本来は1秒に1回の書き換えで済みます。

しかし60Hz固定では、1秒間に60回もパネルと駆動回路が動き続けます。

「120Hzを使わないから省電力」という発想が、実は1Hzという超低消費モードを封じてしまうのです。

ディスプレイはスマートフォンで最も電力を消費する部品の一つであると、バッテリー技術企業Qnovoも解説しています。

特にOLEDは表示内容に応じて消費電力が変わる特性があり、DisplayModuleの技術解説でも、黒表示や低更新時の優位性が指摘されています。

つまりLTPOは「止まっている時間」を徹底的に節約するための仕組みなのです。

可変1Hzを活かせる通常モードのほうが、読書や写真閲覧では省電力になる場合があります。

ライトユーザーほど、この差は無視できません。

動画やゲームよりも、ニュース閲覧やSNSの静止画チェックが中心なら、画面は「止まっている時間」のほうが長いからです。

その時間すべてで60Hz駆動が続けば、積み重ねは大きな差になります。

さらに、省電力モードでは滑らかさが落ちることで体感品質が下がり、結果としてスクロール回数や確認回数が増える傾向もあります。

表示がわずかにカクつくだけで、無意識にもう一度操作してしまうことはありませんか。

その追加操作こそが、SoCとパネルを余計に起こし、バッテリーを削っていきます。

本来LTPOは、ハードウェアとOSが連携し「動きに応じて最適化する」前提で設計されています。

そこに60Hzという一律ルールを上書きすると、精密な制御が台無しになります。

高性能な可変技術を搭載しながら、固定設定で縛るという構造的なミスマッチが、この矛盾の正体です。

通知が来ない不安が電池を減らす?行動心理が生む無駄な点灯

「通知が来ないかもしれない」という不安は、実はバッテリーにとって大きな敵です。省電力モードで通知が遅延・制限されると、私たちは無意識のうちにスマホを何度も点灯させて確認するようになります。

この“確認行動”こそが、電池を静かに削っていく原因です。テクノロジーの問題というより、人間の行動心理が生む消費電力と言ったほうが正確かもしれません。

現代のスマートフォンは、画面オフ時にはSoCをディープスリープ状態に落とし、消費電力を極小化しています。しかし画面をオンにするたびに、プロセッサ、メモリ、通信モデム、そしてディスプレイが一斉に立ち上がります。

Qnovoによれば、ディスプレイはスマートフォンの中でも特に電力消費が大きい部品です。特に輝度が高い状態では、数分の点灯でも無視できない電力を消費します。

通知が正常に届けば1回の点灯で済むはずの動作が、不安によって5回、10回と繰り返されるとどうなるでしょうか。

| 行動パターン | 画面点灯回数 | 消費電力の傾向 |

|---|---|---|

| 通知を待って自然に確認 | 1回 | 最小限 |

| 不安で10分ごとに手動確認 | 5〜10回 | 数倍に増加 |

さらに、省電力モードではバックグラウンド通信が制限されるため、LINEなどの通知が遅延するケースが報告されています。通知が来ないことで「何か見逃しているのでは」と感じ、確認行動が加速します。

これは心理学でいう「変動報酬スケジュール」に近い状態です。いつ来るかわからない通知は、ユーザーの確認行動を強化します。SNSやメッセージアプリが習慣化しやすい理由と同じ構造です。

しかも、画面点灯時にはCPUのクロックが一時的に引き上げられ、通信状態の確認やアプリの前面化処理が行われます。つまり毎回、小さな“起動イベント”が発生しているのです。

省電力モードで節約したはずの数%は、無意識の確認動作で簡単に相殺されてしまいます。

特に屋外で画面が暗く感じた場合、手動で輝度を上げたまま確認を繰り返すと、消費電力はさらに跳ね上がります。OLEDでは表示内容や輝度によって消費が大きく変わるため、この影響は想像以上です。

テクノロジーの最適化が進んだ2026年のスマートフォンでは、「通知を正しく受け取り、必要な時だけ点灯する」ほうが合理的です。不安からの過剰な確認こそが、最大のバッテリードレインになるのです。

節約の鍵はスイッチ操作ではなく、通知を信頼できる状態に保つことと、自分の確認習慣を見直すことにあります。

全固体電池時代に変わる「バッテリーをいたわる」の常識

全固体電池や半固体電池がスマートフォンに搭載され始めたいま、バッテリーとの付き合い方もアップデートが必要です。

これまでの「なるべく負荷をかけない」「ゆっくり放電させる」といった常識は、必ずしも最適とは言えなくなっています。

バッテリーをいたわる=出力を常に抑える、という発想は見直しの時期に来ています。

| 従来型リチウムイオン | 全固体電池(次世代) |

|---|---|

| 液体電解質 | 固体電解質 |

| 高温で劣化が進みやすい | 高エネルギー密度だが界面劣化が課題 |

| 過放電・過充電管理が重要 | 機械的ストレスやデンドライト形成が課題 |

NASAが次世代バッテリー研究で示しているように、固体電解質は安全性とエネルギー密度の面で大きな可能性があります。

一方で、ACS Nanoなどの研究では、初期サイクルでの界面劣化やデンドライト形成が性能低下の要因になることも報告されています。

つまり、単純に「電流を弱くすれば長持ちする」とは言い切れない構造になっているのです。

ここで注目したいのが、放電の“質”です。

近年のバッテリー状態推定研究では、使用中の温度管理や内部抵抗の変化が寿命に大きく影響することが示されています。

長時間ぬるく発熱し続ける状態よりも、短時間で処理を終えてしっかり冷える使い方のほうが有利なケースもあります。

スマートフォンは高性能SoCが一気に処理を終わらせ、すぐスリープに入る設計が基本です。

これに対して常に性能を抑え込むと、処理時間が延び、結果的に発熱時間も長くなります。

バッテリーにとって最大の敵が「熱」であることは、多くの電池研究やメーカーガイドでも繰り返し指摘されています。

また、最新OSには充電を80%前後で制御する最適化機能が組み込まれています。

AppleやGoogleのサポート情報でも、ユーザーの生活リズムに合わせて充電完了タイミングを調整する仕組みが紹介されています。

人間が細かく介入するよりも、学習ベースの制御に任せたほうが合理的なのです。

これからのバッテリーケアは、「なるべく減らさない」ではなく「無駄に熱をためない」がキーワードです。

全固体電池は高密度であるがゆえに、温度と内部応力のマネジメントがより重要になります。

スマホ本来の設計思想に沿って、全力で処理し、素早く休ませる。それが次世代バッテリーを長く使うための新常識になりつつあります。

日本ユーザー特有のリスク:LINE・防災アプリ・モバイル決済への影響

日本のユーザーにとって、省電力モードの影響は「ちょっと不便」では済まないケースがあります。特にLINE、防災アプリ、モバイル決済は、生活インフラそのものです。

ここでは、日本特有の利用環境に絞って、どのようなリスクが起きやすいのかを整理します。

主要アプリへの影響

| 分野 | 起きやすい現象 | 実生活への影響 |

|---|---|---|

| LINE | 通知遅延・一括受信 | 仕事・待ち合わせの行き違い |

| 防災アプリ | 位置情報の精度低下 | 警報の遅れ・誤判定 |

| モバイル決済 | 起動のもたつき | 改札・レジでのタイムロス |

まずLINEです。国内での利用率は非常に高く、事実上の連絡基盤になっています。通知が来ない・遅れるという相談は家電量販店やサポート現場でも多く、専門メディアでも原因の一つとしてバッテリー最適化や省電力設定が挙げられています。

省電力モードではバックグラウンド通信が制限され、メッセージがリアルタイムで届かず、アプリを開いた瞬間にまとめて受信する現象が起きやすくなります。その結果、「既読がつかない」「返信が遅い」といった小さなストレスや誤解が生まれます。

次に防災アプリです。気象庁の緊急地震速報や自治体の避難情報は、位置情報とプッシュ通知に依存しています。省電力モードではGPS取得頻度やバックグラウンド処理が抑制されるため、位置判定が不安定になることがあります。

開発者向け資料でも、バックグラウンド制限が強いと位置取得やタスク実行が遅延することが示されています。「いざという時」に限って通知が遅れる可能性がある点は、日本では特に無視できません。

さらに都市部特有の事情もあります。地下鉄や高層ビル街では通信が混雑しやすく、そこに省電力モードの通信制限が重なると、アプリが再接続を繰り返し、かえって電力を消費することがあります。

最後にモバイル決済です。FeliCa自体は低消費電力ですが、QR決済アプリは起動時に通信と画面高輝度表示を伴います。CPUが抑制されていると起動が遅れ、改札前で数秒待つことになります。

省電力モードによる「わずかな節約」が、時間的ロスや心理的ストレス、場合によっては安全性の低下につながる。これが日本ユーザーにとっての最大のリスクです。

日常的に使う生活インフラ系アプリがある場合、省電力モードを常時オンにするのではなく、状況に応じて使い分ける視点がこれまで以上に重要になっています。

2026年版・本当に効果があるスマートな節電テクニック

2026年のスマートフォンは、もはや「自分で節約する」よりも「賢く任せる」ほうが電池が長持ちする時代です。OSとSoCはミリ秒単位で電圧や周波数を最適化し、必要なときだけ一気に処理してすぐ眠る設計になっています。ここでは、その前提を活かした本当に効果があるテクニックだけに絞ります。

1. OSの自動最適化をオフにしない

GoogleのAdaptive BatteryやAppleの電力管理機能は、利用時間帯やアプリの優先度を学習して制御します。開発者向け資料でも、バックグラウンド制御はOSに任せる設計が前提とされています。手動で一律制限をかけるより、学習データを蓄積させたほうが安定します。

2. 「全体」ではなく「アプリ単位」で絞る

Everphoneの省電力ガイドでも、電力消費の大きい特定アプリを制限する方法が推奨されています。動画SNSやゲームだけバックグラウンド通信を制限し、LINEや決済系は通常動作に保つほうが、再起動や再接続の無駄が減ります。

| 対策方法 | 影響範囲 | 効率性 |

|---|---|---|

| 省電力モード常時ON | システム全体 | 状況により逆効果 |

| アプリ個別制限 | 特定アプリのみ | 安定して高効率 |

3. ディスプレイ設定を正しく使う

Qnovoの解説によれば、ディスプレイはスマホで最も電力を消費する部品の一つです。OLED搭載機ならダークモードを常時適用するだけで、表示内容によっては消費電力を確実に抑えられます。また、LTPO搭載機では60Hz固定にせず可変設定を維持することで、静止画閲覧時に1Hz駆動の恩恵を受けられます。

4. 通信は環境に合わせて切り替える

5Gは高速ですが、電波が不安定な場所では再接続が増えやすいと指摘されています。地下鉄や混雑エリアでは一時的に4Gへ固定するほうが、モデムの無駄な覚醒を防げる場合があります。自宅や職場ではWi‑Fiを優先するのが基本です。

5. 「熱」を出さない使い方を意識する

バッテリー劣化の最大要因は熱です。研究論文でも温度管理の重要性が繰り返し示されています。直射日光下での動画撮影や充電しながらの高負荷ゲームを避けるだけでも、電池寿命と1日の持ちの両方に効きます。

節電の本質は「制限すること」ではなく、「無駄な再起動・再接続・再描画を減らすこと」です。スマートフォンの自律的な制御を活かし、ピンポイントで整える。それが2026年版のスマートな節電テクニックです。

参考文献

- NTTドコモ モバイル社会研究所:【モバイル】スマートフォン比率 2010年4%から2025年98%に:買い替えたきっかけは「電池の劣化」2010年約3割から2025年は約5割へ

- Apple Support:Save battery life with Power Modes on iPhone

- Google Help:Keep Adaptive Battery & battery optimization on – Pixel Phone Help

- Qualcomm:A guide to AI TOPS and NPU performance metrics

- Qnovo:UNDERSTANDING POWER USAGE IN A SMARTPHONE

- Batteries Plus:Does 5G Kill Your Battery? The Truth About Speed vs. Power

- Good!Apps:【2026】LINEの通知が来ない!?原因と解決策まとめ