最近のスマホ、スペック表を見ても「何がすごいのか分からない」と感じていませんか。

2026年、スマートフォンの頭脳であるモバイルプロセッサは、ここ15年で最大級ともいえる大転換期を迎えています。長年主流だった「big.LITTLE」設計が事実上の終焉を迎え、すべて高性能コアで構成する“All Big Core”時代へと移行し始めました。

QualcommのSnapdragon 8 Elite Gen 5は効率コアを完全に廃止。Samsungは世界初の2nm GAAプロセスを商用化し、AppleやGoogleも次世代設計へと進んでいます。背景にあるのは、オンデバイスAIの常時処理や、熱との戦いです。

この記事では、難しい専門用語もかみ砕きながら、2026年の最新SoC動向、日本市場への影響、Galaxy・Xperia・Pixelの選び方までを分かりやすく整理します。次に買う一台で後悔しないために、いま知っておくべきポイントを一緒に押さえていきましょう。

- big.LITTLEはなぜ終わるのか?All Big Core時代への転換点

- Race to Idle理論と微細化の進化がもたらした電力効率の再定義

- Arm新Cortex-C1シリーズとは?CPUブランド刷新の意味

- Snapdragon 8 Elite Gen 5の実力と発熱問題のリアル

- Dimensity 9500とExynos 2600の戦略比較|2nm GAAの衝撃

- Apple A19とTensor G6はどう違う?独自路線組の強み

- Galaxy S26は日本だけ優遇?Snapdragon採用の背景

- Xperia 1 VIIIとAQUOS R10の選択肢|発熱と価格のバランス

- スマホの敵は熱だった|Heat Pass Blockと巨大ベイパーチャンバー

- Android 16とiOS 19のAIスケジューリング最前線

- 2nm GAAで何が変わる?オンデバイスAI時代のスマホ像

- 参考文献

big.LITTLEはなぜ終わるのか?All Big Core時代への転換点

スマートフォンの頭脳であるCPUは、長年「big.LITTLE」という仕組みで進化してきました。高性能なbigコアと、省電力なLITTLEコアを役割分担させることで、性能とバッテリー持ちを両立するという考え方です。しかし2026年、この前提が大きく揺らいでいます。

いま主流になりつつあるのが、すべてを高性能コアで構成する「All Big Core」設計です。QualcommのSnapdragon 8 Elite Gen 5や、MediaTekのDimensity 9300以降の流れがその象徴です。なぜ、あえて効率コアを減らす、あるいは排除する方向へ進んでいるのでしょうか。

| 従来 | 現在 | 背景 |

|---|---|---|

| big+LITTLEの分業 | 高性能コア中心 | 微細化で低電圧効率が向上 |

| 長時間ゆっくり処理 | 一気に処理して即休止 | Race to Idle理論の再評価 |

| 軽作業は低性能で十分 | AI処理が常時発生 | オンデバイスAIの常態化 |

第一の理由は、半導体プロセスの進化です。TSMCのN3PやSamsungの2nm GAAプロセスでは、トランジスタの電力効率が大きく改善されています。高性能コアでもクロックを下げれば十分に省電力で動かせるため、「わざわざ低性能コアを別に用意する必然性」が薄れてきました。

第二に、「Race to Idle」という考え方が改めて注目されています。これは、低性能コアで長時間処理するよりも、高性能コアで一瞬で終わらせてすぐスリープに戻した方が、トータルの消費電力は少なくなるという理論です。Armの技術解説でも触れられている通り、最近のアプリやWebページは処理が重く、LITTLEコアでは逆に“だらだら電力”を消費してしまうケースが増えています。

さらに決定的なのが、オンデバイスAIの存在です。2026年のスマートフォンは、生成AIやリアルタイム解析を常時バックグラウンドで動かしています。ユーザーが触っていない時間でも、コンテキスト解析や提案生成が行われています。こうした処理には、従来のLITTLEコアでは力不足になる場面が増えているのです。

Armもこの流れを受け、Cortex-X/A/A5xxという従来の区分を再編し、Cortex-C1シリーズへとブランドを刷新しました。ここでは「超高性能」「高効率」といった単純な分け方よりも、スケーラブルに組み合わせる設計思想へと軸足が移っています。コアの“格差”よりも、制御と電源管理の賢さが重視されているのです。

big.LITTLEの終わりは、省電力思想の終わりではありません。むしろ、微細化技術とスケジューリングの進化によって、「高性能コアをいかに賢く使い切るか」という新しい段階に入ったと言えます。All Big Coreは単なる力押しではなく、AI時代に最適化された合理的な選択なのです。

Race to Idle理論と微細化の進化がもたらした電力効率の再定義

スマートフォンの電力効率は、単に「低性能コアを使えば省エネ」という時代から大きく変わりました。その転換点にあるのが「Race to Idle(アイドルへの疾走)」という考え方と、半導体の微細化の進化です。

Race to Idleとは、処理をあえて高性能コアで一気に終わらせ、すぐにスリープ状態へ戻すほうが、結果的に消費電力を抑えられるという理論です。Armの技術資料やLinuxカーネル開発コミュニティでも長年議論されてきた概念で、近年のモバイルSoC設計の前提になっています。

たとえば、重たいWebページを開く場合を考えてみましょう。低性能コアで数秒かけて描画するよりも、高性能コアで一瞬で描画し、その後CPU全体をディープスリープに移行させたほうが、ディスプレイや通信モジュールが高負荷状態で動く時間を短縮できます。

特に近年は、JavaScriptや画像処理、暗号化通信などが複雑化し、処理が断続的に発生します。そのため「処理時間の長さ」そのものが電力消費に直結しやすくなっています。

| 処理方式 | 処理時間 | スリープ移行 |

|---|---|---|

| 低性能コアで実行 | 長い | 遅れる |

| 高性能コアで一気に実行 | 短い | 早い |

ここで重要になるのが製造プロセスの微細化です。TSMCの3nm改良版やSamsungの2nm GAAプロセスでは、トランジスタのスイッチング効率が向上し、低電圧でも高い性能を発揮しやすくなりました。

GAA(Gate-All-Around)構造では、チャネルを四方からゲートで囲むことで電流制御性が高まり、リーク電流を抑えられます。半導体業界の解説によれば、これは低電圧動作時の安定性向上に直結し、アイドル時の無駄な消費電力を減らす効果があります。

その結果、かつては電力を大量に消費していた「高性能コア」も、クロックを下げれば効率的に動かせるようになりました。つまり、物理的な進化がRace to Idle理論を現実的なものに押し上げたのです。

さらに2026年のスマートフォンでは、バックグラウンドでAI推論が常時動作するケースが増えています。従来の低性能コアでは演算能力が足りず、中〜高性能コアが常時関与する設計が主流になっています。

電力効率とは「どのコアを使うか」ではなく、「どれだけ早く仕事を終えて休ませられるか」という発想へ再定義されたと言えます。微細化とアーキテクチャの進化が組み合わさることで、モバイルプロセッサは“高性能=電池持ちが悪い”という単純な図式を覆しつつあります。

Arm新Cortex-C1シリーズとは?CPUブランド刷新の意味

Armが発表した新しいCortex-C1シリーズは、単なる新製品ではありません。15年以上続いたCPUブランドの枠組みを根本から組み替える、大転換です。

これまでスマートフォン向けCPUは「Cortex-X=超高性能」「Cortex-A7xx=高性能」「Cortex-A5xx=高効率」というように、性能クラスごとに明確に分かれていました。しかし2026年、Armはこの区分を廃止し、「Cortex-C1」という新シリーズへ統合しました。

背景にあるのは、big.LITTLEの再定義と、AI時代に最適化された設計思想へのシフトです。

| 旧ブランド | 新ブランド | 役割の考え方 |

|---|---|---|

| Cortex-X系 | C1-Ultra | 最高性能を担うプライムコア |

| Cortex-A7xx | C1-Premium | 持続性能と効率のバランス型 |

| Cortex-A5xx | C1-Pro | コンパクトで高効率な実用コア |

| (新設) | C1-Nano | 常時センシング向け超低消費電力コア |

注目すべきは、「高性能」と「高効率」を明確に分断する考え方が弱まったことです。最新の3nm・2nm世代プロセスでは、クロックを下げれば高性能コアでも低電力動作が可能になります。そのためArmは、性能階層よりも用途別・役割別の最適化へと軸足を移しました。

実際、Armの技術説明ではIPC(1クロックあたりの命令実行数)の向上や分岐予測強化など、シングルスレッド性能の底上げが強調されています。AI推論やリアルタイム処理が日常化した現在、瞬発力の高さがユーザー体験を左右するためです。

さらにC1シリーズは、DynamIQ Shared Unit-120と組み合わされることを前提に設計されています。最大14コアまで柔軟に構成でき、L3キャッシュの電源管理も細かく制御可能です。これにより、使っていない部分の電力をカットしつつ、高負荷時は一気に性能を引き出せます。

ガジェットのライトユーザーにとって重要なのは、このブランド刷新が意味するものです。それは、今後のスマホは“高性能か省電力か”という単純な比較では語れなくなるということです。

Web閲覧、SNS、写真編集、生成AIアシスタント――これらを同時に快適に動かすために、CPUはより賢く、より柔軟になります。C1シリーズはその基盤となる存在です。

名前が変わっただけに見えても、実際にはスマートフォンの頭脳そのものの考え方が変わっています。ここが、今回のブランド刷新の本当の意味です。

Snapdragon 8 Elite Gen 5の実力と発熱問題のリアル

Snapdragon 8 Elite Gen 5は、従来の常識を覆す「All Big Core」設計を採用したことで、モバイル向けSoCの中でも突出した存在になっています。高効率コアを完全に排除し、すべてを高性能コアで構成するという大胆なアプローチは、ピーク性能を一気に引き上げました。

CPUは2つのPrimeコア(最大4.60GHz)と6つのPerformanceコア(最大3.62GHz)で構成され、いずれも高クロック動作が可能です。前世代比でシングルコア性能は約20%、マルチコア性能は約17%向上しており、ゲームや動画編集など重い処理でも体感差がはっきり出ます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| CPU構成 | 2×Prime + 6×Performance(All Big Core) |

| 最大クロック | 4.60GHz |

| 製造プロセス | TSMC N3P(3nm) |

| 公称性能向上 | SC約20% / MC約17% |

特に注目すべきは「Race to Idle」思想との相性です。高性能コアで一気に処理を終わらせ、すぐにアイドル状態へ戻すことで、結果的に消費電力を抑えるという考え方です。複雑化した最新アプリでは、この短期決戦型アプローチが有効に働きます。

一方で、課題も明確です。著名レビュアーGeekerwanの初期テストでは、冷却機構が控えめな端末でストレステスト時に表面温度が56℃に到達し、急激なサーマルスロットリングが確認されました。ピーク性能は非常に高いものの、持続性能は端末側の放熱設計に大きく左右されます。

つまり、このチップは「速いかどうか」よりも「どれだけ速さを維持できるか」が重要です。大型ベイパーチャンバーや高度な電力制御を備えた端末でこそ真価を発揮します。Snapdragon 8 Elite Gen 5は、モバイル性能の頂点に立ちながらも、熱との戦いというリアルな課題を抱えた、まさにハイリスク・ハイリターンな存在です。

Dimensity 9500とExynos 2600の戦略比較|2nm GAAの衝撃

2026年のハイエンドSoC競争で、最も象徴的なテーマが「2nm GAA」です。なかでもDimensity 9500とExynos 2600は、同じ最先端世代を見据えながらも、まったく異なる戦略を取っています。

ポイントは「製造プロセスの選択」と「コア構成の思想」です。ここに両社の勝ち筋がはっきり表れています。

| 項目 | Dimensity 9500 | Exynos 2600 |

|---|---|---|

| 製造プロセス | TSMC N3P(3nm改良版) | Samsung SF2(2nm GAA) |

| CPU構成 | 1+3+4(C1-Proを維持) | 10コア構成(C1-Pro多め) |

| 戦略軸 | 安定性と効率の最適化 | 最先端技術による差別化 |

まずDimensity 9500は、あえて実績のあるTSMC 3nm改良版を選択しています。TSMCはApple向け製造で知られ、歩留まりと電力効率の安定性に定評があります。半導体業界を分析するTrendForceによれば、先端ノードでは歩留まりの安定が製品供給力を大きく左右するとされています。

つまりMediaTekは、「確実に高性能を出し切る」現実的戦略を取ったといえます。さらにC1-Proコアを4基残し、日常利用での電力効率を重視している点もライトユーザーには魅力です。

一方のExynos 2600は、世界初の商用2nm GAA(Gate-All-Around)を採用しました。GAAは従来のFinFETよりも電流制御性が高く、リーク電流を抑えられるのが特徴です。Samsungによれば、低電圧動作時の効率向上が大きなメリットとされています。

これは、バッテリー残量が少ない状況や発熱制御中でもパフォーマンスを維持しやすいことを意味します。さらにExynos 2600は10コア構成を採用し、マルチタスク性能を物理的に底上げしています。

ただし最先端ノードにはリスクもあります。新プロセスは歩留まりや発熱挙動が未知数で、供給地域が限定される背景にもこうした事情があると業界では分析されています。

まとめると、Dimensity 9500は「完成度とバランス重視」、Exynos 2600は「2nmで先行する技術挑戦型」です。ライトユーザーにとっては、絶対的なベンチマークよりも、発熱の少なさや電池持ちといった日常体験こそが重要になります。

2nm GAAは確かに衝撃的ですが、その真価が問われるのはカタログスペックではなく、実際のスマホ体験なのです。

Apple A19とTensor G6はどう違う?独自路線組の強み

AppleのA19とGoogleのTensor G6は、どちらも「独自路線」を貫くチップですが、その思想は大きく異なります。スペック競争の方向性も違えば、目指している体験もまったく別物です。

まずはアプローチの違いを整理してみます。

| 項目 | Apple A19 | Tensor G6 |

|---|---|---|

| 設計思想 | シングル性能重視の高効率設計 | AI処理最優先の専用最適化 |

| CPU構成 | 6コア(2高性能+4高効率) | 最新Arm系+独自TPU |

| 強み | 体感速度と電力効率 | オンデバイスAI機能 |

A19は、他社が8コアや10コアへ拡大する中でも6コア構成を維持しています。Geekbenchのシングルコアスコアが約3600〜3800点台とされる水準からも分かる通り、1コアあたりの処理能力を極限まで高める思想が一貫しています。

Appleは巨大なシステムレベルキャッシュを活用し、メモリアクセス回数そのものを減らす設計を採っています。これにより、アプリ起動やWeb表示といった日常操作で「一瞬で終わる」感覚を実現します。複数コアで押し切るのではなく、少数精鋭で素早く処理し、すぐにアイドルへ戻す設計です。

一方のTensor G6は方向性が違います。TSMCの2nmプロセスへ移行することで電力効率改善が期待されていますが、最大の特徴はGoogle独自のTPUを中心としたAI最適化です。

リアルタイム翻訳、音声文字起こし、画像の「消しゴム」編集など、Pixel独自機能はNPU前提で設計されています。Googleはクラウド依存ではなく、端末内で完結する処理を重視しています。プライバシー保護とレスポンス向上を両立するためです。

半導体業界ではGAA構造が低電圧時の性能維持に有利とされており、主要ファウンドリ各社も2nm世代で本格導入を進めています。Tensor G6がこの恩恵を受ければ、従来課題だった発熱や持続性能の改善が期待できます。

ライトユーザーにとって分かりやすい違いは、操作のキビキビ感を取るか、AI機能の便利さを取るかです。ゲームや動画編集まで幅広く安定した体験を求めるならA19、写真編集や翻訳など日常AIを多用するならTensor G6が魅力的です。

どちらも単なる性能競争ではなく、自社のエコシステム全体を前提に設計されたチップです。だからこそ、「数字」よりも「体験」で選ぶ時代に入っているのです。

Galaxy S26は日本だけ優遇?Snapdragon採用の背景

Galaxy S26シリーズで注目されているのが、日本モデルにSnapdragon 8 Elite Gen 5が採用される見通しである点です。ベースモデルを含め、日本・米国・中国ではSnapdragon、韓国や欧州ではExynos 2600という構図が有力視されています。

「日本だけ優遇なのでは?」と感じる方もいるかもしれませんが、その背景には単なる特別扱いではない、技術的かつ戦略的な理由があります。

| 地域 | 採用SoC(見込み) | 背景要因 |

|---|---|---|

| 日本・米国・中国 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 供給安定性・実績重視 |

| 韓国・欧州 | Exynos 2600 | 自社2nmプロセス推進 |

最大のポイントは、Exynos 2600がSamsungの2nm GAA(Gate-All-Around)プロセスを採用する初期世代チップであることです。GAAは従来のFinFETよりも電流制御性に優れ、理論上は高効率を実現できますが、新世代プロセスでは歩留まり、つまり良品率が安定するまで時間がかかるのが半導体業界の常識です。

業界アナリストの分析でも、新プロセス立ち上げ初期は供給量が限られやすいと指摘されています。そのため、販売台数が多く、失敗の許されない主要市場には、実績と供給安定性のあるTSMC製Snapdragonを優先した可能性が高いと考えられます。

日本市場特有の事情も見逃せません。日本はiPhone比率が高い一方で、Androidのハイエンドを選ぶユーザーはスペックや発熱、安定性に非常に敏感です。過去のGalaxyでSoC違いによる性能差が議論になった経緯もあり、ブランド信頼を維持するうえで“無難で強力な選択”が求められたと見ることもできます。

さらに、日本のキャリアモデルは通信認証や最適化の要件が厳しいことで知られています。Snapdragonは長年にわたり日本向け端末で採用実績があり、モデム統合やネットワーク最適化の面でも成熟度が高い点は無視できません。

もちろん、Exynos 2600は2nm世代という先進性やHeat Pass Blockなど新技術を備えた意欲作です。しかし、新アーキテクチャと新プロセスが重なる世代は未知数な部分も多く、まずは限定市場で展開し、実績を積むという戦略は合理的です。

結果として、日本のGalaxy S26ユーザーはSnapdragon 8 Elite Gen 5という最上位クラスの安定した性能を享受できる可能性が高い状況です。これは偶然ではなく、2026年の半導体地殻変動の中で導き出された、極めて戦略的な配置といえるでしょう。

Xperia 1 VIIIとAQUOS R10の選択肢|発熱と価格のバランス

Xperia 1 VIIIとAQUOS R10は、どちらも国内メーカーのフラッグシップ系モデルですが、選び方の軸は大きく異なります。ポイントは発熱と価格のバランスをどう考えるかです。

まずはSoCと立ち位置の違いを整理します。

| 機種 | 搭載SoC | 立ち位置 |

|---|---|---|

| Xperia 1 VIII | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 純ハイエンド |

| AQUOS R10 | Snapdragon 7+ Gen 3 | 準ハイエンド(価格重視) |

Xperia 1 VIIIは、QualcommのAll Big Core設計を採用したSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載する見込みです。高クロックの高性能コアのみで構成されるこのチップは、いわゆる「Race to Idle」理論に基づき、重い処理を一気に終わらせてアイドル状態に戻すことで効率を高める思想です。

一方で、著名レビュアーの初期検証では、同世代チップは高負荷時に大きな発熱が確認されています。つまり理論上は効率的でも、筐体設計次第で体感が大きく変わるのが現実です。縦長でスリムなXperiaは放熱設計が重要なポイントになります。

対するAQUOS R10のSnapdragon 7+ Gen 3は、型番こそ8シリーズではありませんが、実性能は1〜2世代前のハイエンド級に匹敵すると評価されています。ピーク性能では及ばないものの、消費電力と発熱が比較的穏やかなため、長時間利用時の安定感に強みがあります。

特に日本市場では、総務省の端末価格動向でも指摘されるようにハイエンドの高価格化が進んでいます。20万円級が珍しくない中で、SoCを一段落としつつ表示性能やカメラを強化するAQUOSの戦略は、現実的な選択肢と言えます。

ライトユーザーの場合、SNS、動画視聴、写真撮影が中心であれば、7+ Gen 3でも体感差はほとんど感じません。むしろ本体温度の上昇が穏やかな分、快適に感じる可能性もあります。

一方で、4K動画編集や高負荷ゲームを長時間行うなら、Xperia 1 VIIIの絶対性能は魅力です。ただし購入時は、発売後の持続性能テストや温度レビューを確認するのが賢明です。

価格差と発熱リスクを許容してでも最新性能を求めるか、それとも十分以上の性能をより安定した温度と価格で手に入れるか。ここを明確にすることが、後悔しない選択につながります。

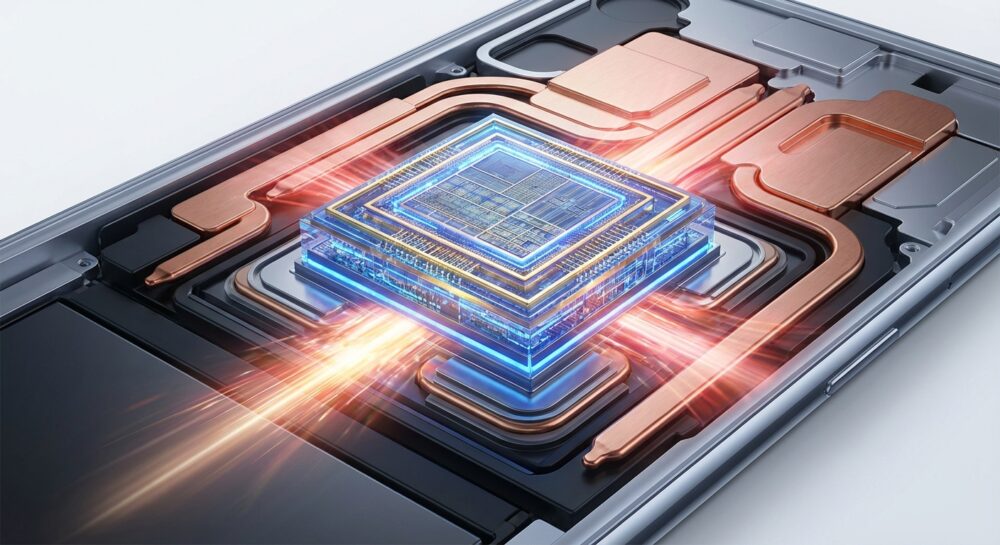

スマホの敵は熱だった|Heat Pass Blockと巨大ベイパーチャンバー

スマホの性能を語るとき、ついCPUのコア数やGHzに目が向きがちです。しかし実際に体感性能を左右する最大の敵は「熱」です。どれだけ高性能でも、発熱が増えればシステムは安全のためにクロックを下げるサーマルスロットリングを発動し、本来の力を発揮できなくなります。

特に2026年のAll Big Core時代は、高性能コアが常時アクティブになる設計です。その分、ピーク性能と引き換えに熱密度はかつてない水準に達しています。ここで鍵を握るのが、Heat Pass Blockと巨大ベイパーチャンバーです。

Heat Pass Blockとは何か

SamsungがExynos 2600で導入したHeat Pass Blockは、チップパッケージ内部の熱の通り道を物理的に作り替える技術です。従来はシリコンダイの上に封止材があり、ここが熱抵抗になっていました。

Heat Pass Blockでは、シリコンダイの上に高熱伝導の金属ブロックを直接統合し、熱をすばやくパッケージ表面へ逃がします。熱移動の距離と抵抗を減らすことで、ホットスポットの温度上昇を抑える仕組みです。

Samsungの技術説明によれば、従来比で最大30%の温度低減を実現したとされています。これはピーク温度を下げるだけでなく、高性能状態をより長く維持できることを意味します。

| 項目 | 従来構造 | Heat Pass Block採用 |

|---|---|---|

| ダイ上部 | 封止材中心 | 金属ブロック統合 |

| 熱経路 | 間接的で長い | 短く低抵抗 |

| ピーク温度 | 上昇しやすい | 最大30%低減 |

巨大ベイパーチャンバーの役割

一方で、チップから逃がした熱を本体全体に拡散するのがベイパーチャンバーです。近年のフラッグシップ機では、10,000mm²級の大型ベイパーチャンバーが標準化しつつあります。

ベイパーチャンバーは内部の液体が蒸発と凝縮を繰り返すことで熱を高速移動させます。単なる銅板よりも効率的に熱を広範囲へ分散できるため、局所的な高温を防ぎます。

さらにグラファイトシートやグラフェン複合材など高熱伝導素材と組み合わせることで、「一点の熱」を「面の熱」へ変換する設計が進化しています。これにより、手に触れる部分の温度上昇も抑えられます。

重要なのは、Heat Pass Blockが「チップ内部から外へ出す技術」、ベイパーチャンバーが「外へ出た熱を広げる技術」という点です。どちらか一方だけでは不十分で、両者が組み合わさって初めて持続性能が安定します。

スマホが熱くなるとゲームのフレームレートが急に落ちたり、動画撮影が停止した経験がある方も多いはずです。その裏では、この熱処理能力の限界が起きています。

これからのスマホ選びでは、CPU名だけでなく、どんな冷却設計を採用しているかが重要なチェックポイントになります。熱を制する者こそが、真のハイパフォーマンスを手にできる時代に入っています。

Android 16とiOS 19のAIスケジューリング最前線

モバイルSoCが「All Big Core」へと進化した今、真価を引き出すカギを握るのがOSのスケジューリングです。いくら高性能なコアを積んでも、タスクの割り振りが最適でなければ発熱とバッテリー消費は増える一方です。2026年はハードだけでなく、OS側のAIスケジューリングが主戦場になっています。

Android 16では、バックグラウンド処理を管理するJobSchedulerの最適化が進みました。公開情報によれば、アプリが非アクティブになった瞬間のCPU割り当てをより厳密に制御し、無駄な高クロック動作を抑える設計が強化されています。特にAI支援型のEnergy Aware Schedulingが進化し、数ミリ秒単位で負荷を予測する仕組みが組み込まれています。

一方、iOS 19もApple独自設計のCPUと緊密に連携するスケジューリングをさらに洗練させています。Appleは従来からハードとソフトの統合最適化を重視しており、開発者向けセッションでも電力効率を意識したタスク管理の重要性を強調しています。少数精鋭コア構成でも体感速度が落ちにくい理由は、この制御思想にあります。

| 項目 | Android 16 | iOS 19 |

|---|---|---|

| 制御の特徴 | AI支援EASで動的制御 | ハード統合型の最適化 |

| 発熱対策 | 高クロック抑制と即時スリープ化 | 効率コア優先と高速アイドル復帰 |

| 狙い | All Big Core時代の熱管理 | 体感性能と電力効率の両立 |

注目すべきは「Race to Idle」の再評価です。高性能コアで一気に処理を終え、すぐ深いスリープに戻す方が結果的に省電力になるという考え方を、両OSともアルゴリズムレベルで取り入れています。これにより、SNS閲覧やメッセージ返信といった日常操作でも発熱を感じにくくなっています。

ガジェットのライトユーザーにとって重要なのは、ベンチマークスコアよりも日常の快適さです。アプリ起動の速さ、ゲーム中の安定フレームレート、そして本体が熱くなりにくいこと。その裏側では、Android 16とiOS 19がAIを活用し、見えないところで常に最適な判断を続けているのです。

2nm GAAで何が変わる?オンデバイスAI時代のスマホ像

2nm GAAプロセスの本質は、単なる“数字の進化”ではありません。トランジスタ構造そのものが変わることに意味があります。

従来主流だったFinFETは、電流の通り道を3方向から制御する仕組みでした。一方でGAA(Gate-All-Around)は4方向すべてから電流を包み込む構造です。

これにより、電流のオン・オフをより正確に制御でき、無駄なリーク電流を大幅に抑えられます。半導体物理の観点でも、これは大きな転換点です。

| 項目 | FinFET | GAA(2nm世代) |

|---|---|---|

| ゲート構造 | 3方向から制御 | 4方向から完全包囲 |

| リーク電流 | 増えやすい | 抑制しやすい |

| 低電圧時の安定性 | やや不利 | 高い |

SamsungがExynos 2600で商用化した2nm GAAは、まさにこの構造を活用しています。リークが減るということは、低電圧でも安定して動くということです。

ここがオンデバイスAI時代に直結します。AI処理は瞬間的な高負荷だけでなく、バックグラウンドでの常時推論が増えています。

Armの最新CPU設計や各社のNPU強化も相まって、スマホは“操作待ちの機械”から“常に考えている存在”へ変わりつつあります。

2nm GAAは「速くなる技術」ではなく、「賢く動き続けられる技術」です。

たとえばリアルタイム翻訳、写真の高度な自動補正、メールの下書き生成などは、クラウドに頼らず端末内で完結する流れが強まっています。

オンデバイス処理なら通信遅延がなく、プライバシー面でも有利です。業界分析でも、今後のAI体験はローカル処理能力が鍵を握ると指摘されています。

その際に重要なのが、発熱を抑えつつ長時間動作できることです。GAAは低電圧動作時の効率が高いため、バッテリー残量が少ない場面でも性能が落ちにくいという利点があります。

これはライトユーザーにとっても体感しやすい変化です。夕方になってもAI機能の反応が鈍らない、発熱でカメラやゲームが止まりにくい、といった形で現れます。

2nm GAA世代のスマホは、単なるベンチマーク競争ではなく、「1日中、賢く快適に使えるか」が評価軸になります。オンデバイスAIが当たり前になる未来に向けて、半導体の進化は確実に土台を作り始めています。

参考文献

- Arm Newsroom:Arm Unveils Next-Generation Compute Platform and Cortex CPU Updates

- Qualcomm:Snapdragon 8 Series Mobile Platforms

- Samsung Semiconductor:Samsung Foundry 2nm Process Technology (SF2)

- TSMC:TSMC Technology Overview

- Apple:Apple introduces next-generation chips for iPhone

- Google:Google Tensor and Pixel AI Features