「CPUはGHz(ギガヘルツ)が高いほど速い」と思っていませんか?実は2026年の最新スマートフォンでは、その常識が大きく変わりつつあります。

Snapdragon 8 Gen 5は最大4.74GHzという驚異的なクロックに到達しましたが、一方でApple A19 ProやDimensity 9500はクロックを抑えつつ高い実効性能と電力効率を実現しています。さらに、生成AIの普及によって性能の主役はCPUからNPUへと移りつつあります。

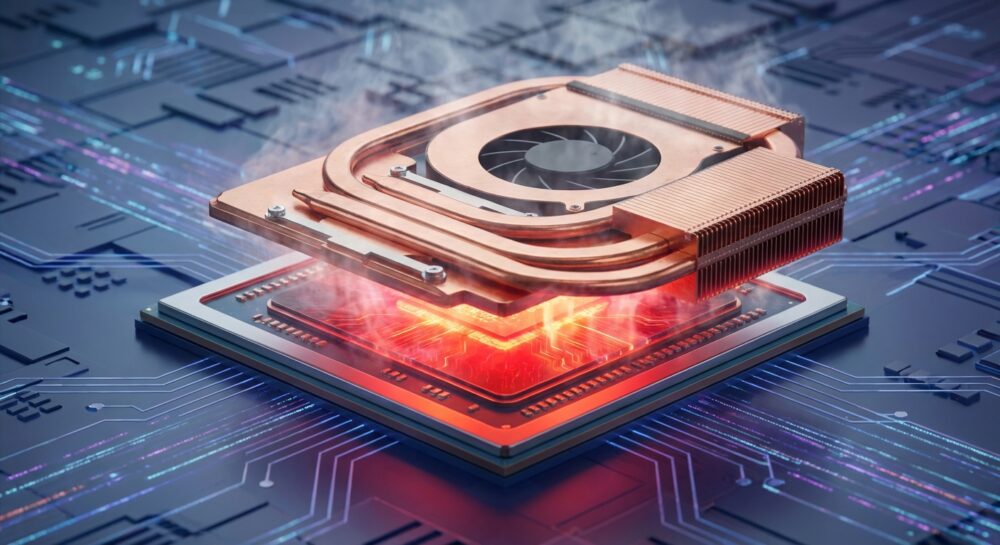

発熱によるサーマルスロットリング、ベイパーチャンバーの大型化や冷却ファンの搭載、2nmプロセスのコスト問題など、スペック表だけでは見えない要素がユーザー体験を左右する時代です。本記事では2026年の主要4大SoCを比較しながら、「数字の大きさ」に惑わされないスマホ選びのポイントをわかりやすく解説します。

2026年のスマホSoC市場で何が起きているのか

2026年のスマホSoC市場では、これまで常識だった「クロック周波数が高いほど正義」という時代が大きく揺らいでいます。いま起きているのは、単なる性能競争ではなく、設計思想そのものの転換です。

各社の最新フラッグシップを並べると、その違いがはっきり見えてきます。

| メーカー | 主なチップ | 最大クロック | 設計の特徴 |

|---|---|---|---|

| Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | 最大4.74GHz | 超高クロック・全高性能コア構成 |

| MediaTek | Dimensity 9500 | 約4.21GHz | IPC重視・大容量キャッシュ |

| Apple | A19 Pro | 約4.26GHz | 高効率設計・強力なNeural Engine |

| Samsung | Exynos 2600 | 非公開(2nm GAA) | 新世代2nmプロセス採用 |

たとえばSnapdragon 8 Gen 5は、Galaxy S26 Ultra向けモデルで最大4.74GHzに到達し、ベンチマークではA19 Proを上回るスコアも報告されています。一方で海外メディアのテストでは、高負荷時に発熱が課題になるケースも指摘されています。「速さ」と「熱」のせめぎ合いが、いまの市場を象徴しています。

対照的にMediaTekは、クロックをやや抑えつつキャッシュ容量を増やすことで実効性能を高める戦略を取っています。Appleも同様に、クロックの急上昇よりもアーキテクチャ改良とAI処理強化に軸足を置いています。CNETのバッテリーテストでは、iPhone 17 Pro Maxがトップクラスの持続時間を記録したと報じられており、効率重視の設計が実使用に直結していることがわかります。

さらに2026年は、AIが主役になった年でもあります。Snapdragon 8 Gen 5は約80TOPS級のNPU性能を掲げ、各社ともオンデバイス生成AIへの最適化を強化しています。いまやCPUクロックだけでは語れず、「AI性能」「メモリ帯域」「電力効率」まで含めた総合力が問われる時代です。

市場全体を見ると、Counterpointの予測では2026年のスマホSoC出荷は減少傾向とされる一方、高価格帯モデルへのシフトが進むと分析されています。最先端2nmプロセスのコスト上昇もあり、技術革新と価格のバランスがメーカーに重くのしかかっています。

数字の大きさだけでは、本当の実力は見抜けません。設計思想そのものが変わり始めていることが、2026年最大の変化といえます。

Snapdragon 8 Gen 5の超高クロック戦略とその実力

Snapdragon 8 Gen 5の最大の特徴は、何と言っても最大4.60GHz、Galaxy向けでは4.74GHzという異次元の高クロックです。これはもはや一昔前のノートPC級であり、モバイルSoCとしては挑戦的とも言える水準です。

Qualcommは第3世代Oryonカスタムコアを採用し、2つのプライムコア+6つの高性能コアという“全コア高性能”構成を維持しています。高効率コアをあえて排除し、純粋な演算力で押し切る設計思想です。

狙いは明確で、特にシングルコア性能での優位性確保です。複数のベンチマーク報告によれば、Apple A19 Proに対して約6%のリードを示したケースもあり、数字上のインパクトは非常に大きいです。

| 項目 | Snapdragon 8 Gen 5 |

|---|---|

| 最大クロック | 4.60GHz(For Galaxy版は4.74GHz) |

| CPU構成 | 2プライム+6パフォーマンス(Eコアなし) |

| 設計思想 | 高クロック重視・ベンチマーク最適化 |

では、この超高クロックは実際にどんな“体感差”を生むのでしょうか。もっとも恩恵を受けやすいのは、アプリ起動や写真撮影時の画像処理、ウェブページの初期レンダリングといった一瞬で終わるバースト処理です。

CPUは短時間だけ最大クロックまで跳ね上がり、一気に処理を終わらせます。こうした場面では高いGHzは確かに有利で、「キビキビ感」として体感しやすいです。

一方で見逃せないのが消費電力です。半導体の動的消費電力は電圧の二乗と周波数に比例するとされ、クロックを上げるには電圧も引き上げる必要があります。その結果、消費電力は非線形に増大します。

実際、ピーク時には20W近い消費電力に達するとの推定もあり、スマートフォンのパッシブ冷却では限界に近い領域です。PhoneArenaなどの検証でも、「端末によっては熱を処理しきれない」との指摘が出ています。

つまり、Snapdragon 8 Gen 5の戦略は“持続性能”よりも“瞬間最大風速”を重視したものだと言えます。Geekbenchのような短時間ベンチマークでは非常に強いですが、実際の体験は端末側の冷却設計に大きく依存します。

ライトユーザーにとって重要なのは、4.74GHzという数字そのものよりも、その高クロックをどれだけ安定して活かせる設計かです。Snapdragon 8 Gen 5は、モバイルSoCのクロック競争を新たな次元へ押し上げた存在である一方、その真価は“筐体との組み合わせ”で初めて発揮されるチップだと言えるでしょう。

Dimensity 9500とApple A19 Proが重視するIPCと電力効率

2026年のハイエンドSoCを語るうえで欠かせないキーワードが、IPC(1クロックあたりの命令実行数)と電力効率です。単純なGHz競争から一歩進み、どれだけ“ムダなく速いか”が重視される時代に入っています。

Dimensity 9500とApple A19 Proは、まさにこの思想を体現したチップです。どちらも最大クロックは4.2GHz前後と突出して高いわけではありませんが、その代わりにアーキテクチャ設計で実効性能を引き上げています。

| 項目 | Dimensity 9500 | Apple A19 Pro |

|---|---|---|

| 最大クロック | 4.21GHz | 4.26GHz |

| 設計思想 | 高IPC+大容量キャッシュ | ワイドアーキテクチャ |

| 効率重視 | ワットパフォーマンス最適化 | 高効率コア併用 |

MediaTekの公式発表によれば、Dimensity 9500はL1キャッシュを前世代比で100%、L3キャッシュを33%増量しています。これによりメモリアクセスの待ち時間を減らし、クロックを無理に上げなくても高い処理能力を発揮できる設計です。

一方のA19 Proは、少ないコア数でも高性能を出せる“ワイド”なマイクロアーキテクチャを採用しています。命令を同時に多く処理できるため、クロックを抑えつつも高いスループットを実現します。

実際、Gizmochinaなどの比較検証では、Dimensity 9500はSnapdragon 8 Gen 5に肉薄するマルチコア性能を示しつつ、消費電力あたりの性能で優位に立つ場面があると報告されています。これはIPC向上と効率設計の成果といえます。

またCNETのバッテリーテストでは、A19 Pro搭載のiPhone 17 Pro Maxが35機種中トップクラスの持続時間を記録しました。高い処理性能と長時間駆動を両立できている点は、電力効率設計の強さを裏付けています。

ライトユーザーにとって体感差が出るのは、SNSの切り替えや写真編集、AI機能のレスポンスなど日常動作です。ここではピーククロックよりも安定した性能とバッテリー消費の少なさが満足度を左右します。

Dimensity 9500とA19 Proは、派手な数字よりも“賢い速さ”を追求したチップです。2026年の主流は、まさにこのIPCと電力効率を軸にした設計思想へとシフトしています。

なぜGHzを上げると発熱が急増するのか――消費電力の仕組み

CPUの性能を示す「GHz」という数字は、一見すると高いほど良さそうに見えます。

しかし実際には、クロック周波数を上げると発熱と消費電力は急激に増えていきます。ここには半導体の物理法則が関わっています。

ポイントは「電力は周波数に比例するだけではない」という点です。

| 要素 | 関係性 | 影響 |

|---|---|---|

| 周波数(f) | 高いほどスイッチ回数増加 | 電力増加 |

| 電圧(V) | 高クロック時に引き上げが必要 | 電力はVの二乗に比例 |

| 結果 | f × V² に比例 | 実質的に三乗に近い増加 |

デジタル回路の動的消費電力は「電圧の二乗×周波数」に比例します。クロックを上げると、安定動作のために電圧も引き上げる必要があり、結果として電力は想像以上に増えてしまいます。

そのため、クロックを10%上げるだけで消費電力が30%以上増えるケースも珍しくありません。

2026年のSnapdragon 8 Gen 5は最大4.74GHzに達しますが、ピーク時の消費電力は約20Wに近いと推定されています。これは薄型ノートPC級であり、ファンを持たないスマートフォンにとっては非常に厳しい条件です。

電力が増えれば、そのほぼすべてが熱になります。スマートフォンは基本的にパッシブ冷却のため、発生した熱を逃がしきれず、内部温度が急上昇します。

PhoneArenaやSammyGuruの検証によれば、高クロック版Snapdragon搭載機は高負荷時に急激な温度上昇を示し、短時間で性能を落とす挙動が報告されています。

つまり、GHzを上げることは「速さ」と引き換えに「熱」を大量に生む行為なのです。

さらに問題なのは効率です。低クロックから高クロックへ移行するほど、追加で得られる性能に対して消費電力の増え方が大きくなります。いわば“最後の数百MHz”は非常にコストが高い領域です。

そのため近年は、単純な高クロック化よりもIPC向上やキャッシュ増量など、電圧を抑えたまま性能を伸ばす設計が重視されています。

ライトユーザーにとって重要なのは、最大GHzではなく、発熱せず安定して動くかどうかです。高い数字の裏には、必ずそれを支える電力と熱の代償があるという仕組みを理解しておくことが、賢い端末選びにつながります。

サーマルスロットリングの現実と冷却技術の進化

どれだけ高性能なSoCでも、発熱を抑えられなければ本来の力は発揮できません。そこで避けて通れないのが「サーマルスロットリング」です。

スマートフォンは内部温度が約45〜50℃前後に達すると、安全確保のために自動でクロックを下げます。これは故障防止のための正常な制御ですが、体感性能には大きく影響します。

たとえばSammyGuruやPhoneArenaの検証によれば、Snapdragon 8 Gen 5搭載機では高負荷テスト開始から数分で性能が大きく低下するケースが報告されています。

| 状態 | 性能の目安 | ユーザー体感 |

|---|---|---|

| テスト開始直後 | ピーク性能100% | 非常に滑らか |

| 数分後(高温時) | 約60〜70% | フレーム低下・発熱増加 |

つまり、カタログ上の最大GHzは「ずっと続く速さ」ではないということです。

とくに4GHz後半までクロックを引き上げた設計では、瞬間的なベンチマークは優秀でも、長時間ゲームや動画編集を行うと持続性能が大きく落ち込む可能性があります。

一方で、電力効率を重視した設計のチップはピークこそ控えめでも、安定したパフォーマンスを維持しやすい傾向があります。

こうした課題に対抗するため、2026年のスマートフォンは冷却技術を大きく進化させています。

Samsung Galaxy S26 Ultraではベイパーチャンバーが前世代比で約15%〜1.2倍大型化されたと報じられています。熱を広範囲に拡散させることで、局所的な温度上昇を抑える狙いです。

さらに注目なのが素材の進化です。IEEEで報告されている研究では、ダイヤモンドを用いた放熱構造が銅を大きく上回る熱伝導性能を示しています。

そして象徴的なのが、Redmi K90 Ultraのように冷却ファンを内蔵するモデルの登場です。これは従来ゲーミング特化機に限られていたアプローチでした。

物理的に空気を循環させるアクティブ冷却は、パッシブ冷却では処理しきれない熱を強制的に排出できます。その結果、高クロック状態をより長時間維持できます。

ただし、ファンは騒音や消費電力の増加というトレードオフも伴います。

2026年の現実は、「速いチップ」よりも「冷やせる端末」が勝つ時代になりつつあるということです。

ライトユーザーであっても、ゲームやAI処理を数分以上使うなら、冷却設計の差は確実に体感に現れます。

スペック表のGHzだけでなく、ベイパーチャンバーのサイズやファンの有無にも目を向けることが、後悔しないスマホ選びにつながります。

AI時代の主役はNPUへ:TOPSとメモリ帯域が重要になる理由

スマートフォンの進化を語るうえで、いま最も重要なキーワードが「NPU」です。

これまで性能の中心はCPUのクロック周波数でしたが、生成AIが日常機能に組み込まれた2026年は、主役が完全に入れ替わりつつあります。

AI体験の快適さは、GHzではなくNPU性能とメモリ帯域で決まる時代になっています。

たとえばQualcommのSnapdragon 8 Gen 5は約80TOPSクラスのAI性能をうたい、AppleのA19 Proも16コアNeural Engineを中心にAI処理を大幅強化しています。

MediaTek Dimensity 9500も第8世代NPU 990を搭載し、生成AIのトークン生成速度と電力効率の両立を狙っています。

各社とも、CPUよりもNPUに大きな開発リソースを割いていることがわかります。

| 項目 | 重要度(AI時代) | 理由 |

|---|---|---|

| NPU(TOPS) | 非常に高い | 生成AI・画像処理・音声認識の中核 |

| メモリ帯域 | 非常に高い | 大規模モデルのデータ供給速度を左右 |

| CPUクロック | 中程度 | 補助処理・従来型アプリ中心 |

特に見落とされがちなのが「メモリ帯域」です。

Edge AI分野の分析によれば、オンデバイスLLMでは演算能力よりもメモリからのデータ読み出し速度がボトルネックになるケースが多いと指摘されています。

モバイルの帯域はおよそ50〜90GB/s規模で、データセンター向けGPUとは桁違いに小さいのが現実です。

そのため最新SoCはLPDDR5X(最大10667Mbps級)に対応し、NPUへ大量データを絶え間なく供給できる設計になっています。

ここが詰まると、いくらTOPSが高くてもAIの返答が遅くなります。

AIが一瞬で返ってくるかどうかは、クロックではなく「帯域と効率」の勝負なのです。

さらに重要なのが電力効率です。

AI推論中に発熱が増え、サーマルスロットリングが起きれば、回答生成が急に遅くなることもあります。

そのため各社は「Performance per Watt」、つまりワットあたり性能を強く意識した設計へと舵を切っています。

写真の自動補正、リアルタイム翻訳、音声アシスタント、エージェント型AI操作。

これらはすべてNPUとメモリ帯域に支えられています。

スペック表でGHzだけを見る時代は終わり、TOPSとメモリ性能を確認することが、賢いスマホ選びの新常識になっています。

2nmと3nmの違いは体感できる?製造プロセスと価格の関係

「2nmと3nmって、数字が小さいほうが速いんですよね?」という質問をよく聞きます。

たしかに製造プロセスは小さいほど先進的ですが、ライトユーザーが体感できる差があるかというと、必ずしもそうとは限りません。

ここでは、製造プロセスの違いと価格の関係にフォーカスして解説します。

2nmと3nmの基本的な違い

| 項目 | 3nm(N3世代) | 2nm(N2世代) |

|---|---|---|

| トランジスタ密度 | 高い | さらに向上 |

| 電力効率 | 前世代比で改善 | 理論上さらに改善 |

| 製造コスト | 高価 | 非常に高価 |

| 成熟度 | 量産が安定 | 立ち上げ初期段階 |

TSMCの2nmプロセスは、3nmよりもトランジスタ密度と電力効率が向上するとされています。

一方で、ウェハ価格は1枚あたり3万ドル超と報じられており、3nm世代より大幅に高額です。

つまり、技術的メリットはあるものの、コストも跳ね上がるのが2nmの現実です。

体感できるかどうかの分かれ目

ライトユーザーの使い方を考えてみましょう。

SNS、動画視聴、写真撮影、Webブラウジングといった日常用途では、現在の3nm世代SoCでもすでに十分高速です。

アプリの起動が0.8秒から0.7秒になったとしても、体感差はほぼありません。

実際、Appleが最新世代で最先端2nmではなく改良型3nmを採用したと報じられている背景には、性能向上率に対してコスト増が見合わないという判断があります。

これは価格と体験価値のバランスを重視した戦略です。

最先端プロセス=常に最良の選択、とは限らないということです。

価格への影響はどう出る?

製造コストが上がれば、その一部は端末価格に転嫁されます。

特に歩留まりが安定していない初期の2nmは、チップ単価が高くなりやすい傾向があります。

結果として、同じクラスのスマートフォンでも数万円の価格差が生まれる可能性があります。

しかも、日常利用で体感差がほぼない場合、支払った差額は「安心感」や「最新技術への満足感」に近い価値になります。

もちろん、発熱や電力効率が改善すればバッテリー持ちに寄与する可能性はあります。

しかしそれも、設計や冷却機構との組み合わせ次第です。

2nmは技術的には進化ですが、体感差は限定的。その一方で価格差は大きくなりやすいというのが、2026年時点での現実です。

ライトユーザーにとって重要なのは、「何nmか」よりも、実際のバッテリー持ちや発熱、そして端末価格です。

成熟した3nmで最適化されたモデルは、性能・安定性・価格のバランスが取りやすいという強みがあります。

数字の小ささに目を奪われるよりも、トータルの完成度を見ることが、賢い選び方につながります。

バッテリー持ち・ゲーム・日常動作で見る体感パフォーマンスの差

スペック表の数字だけでは見えにくいのが、実際に毎日使ったときの「体感パフォーマンス」です。ここではバッテリー持ち、ゲーム、日常動作という3つの視点から、2026年世代SoCの違いを整理します。

| 視点 | 高クロック型(例:Snapdragon 8 Gen 5) | 効率重視型(例:A19 Pro / Dimensity 9500) |

|---|---|---|

| バッテリー持ち | 高負荷時の消費が大きい傾向 | 消費電力を抑えやすい |

| ゲーム | ピークFPSが高い | 長時間でも安定しやすい |

| 日常動作 | 瞬間的な応答が速い | 発熱が少なく快適さが持続 |

まずバッテリー持ちです。 CNETのレビューによれば、A19 Proを搭載したiPhone 17 Pro Maxは35機種中トップクラスの駆動時間を記録しました。クロックは4.26GHzと控えめですが、アイドル時の効率やバックグラウンド制御が優れているため、日常利用での電力消費を抑えられています。

一方、最大4.74GHzに達するSnapdragon 8 Gen 5は、ピーク性能こそ非常に高いものの、高負荷時には消費電力が大きくなりやすい傾向があります。つまり「最高スコア=長持ち」ではないという点が、体感差につながります。

次にゲーム性能です。PhoneArenaやSammyGuruの報告では、一部端末で高負荷テスト開始から数分でサーマルスロットリングが発生し、持続性能がピークの60〜70%程度まで落ちるケースがあるとされています。

冷却ファンを内蔵したRedmi K90 Ultraのようなモデルであれば高フレームレートを維持しやすいですが、一般的な薄型フラッグシップでは発熱によりフレームレートが揺らぐ可能性があります。長時間プレイでは「持続性能」が満足度を左右します。

最後に日常動作です。アプリ起動やSNSのスクロール、カメラの立ち上げといった短時間の処理では、高クロックの恩恵で一瞬のレスポンスが速く感じられます。ただし処理が数秒で終わる用途では、体感差はごくわずかな場合も少なくありません。

むしろ重要なのは、発熱によるパフォーマンス変動やバッテリー減りの速さがストレスにならないことです。効率重視設計のSoCは発熱が穏やかなため、手に持ったときの温度上昇も抑えやすく、結果として「安定して快適」に感じやすいです。

ライトユーザーにとっては、ピーク性能よりも持続性と効率のバランスが体感満足度を大きく左右します。 ベンチマークの数字だけでなく、自分の使い方に近いシーンでどう振る舞うかを見ることが、後悔しない選び方につながります。

あなたの使い方別:2026年版スマホSoCの選び方

2026年のスマホ選びでは、SoCの「最大GHz」だけを見るのはもうおすすめできません。いま重視すべきなのは、効率・冷却・AI性能の3つです。ここではライトユーザーの使い方別に、後悔しない選び方を整理します。

| 使い方 | 重視すべきポイント | 理由 |

|---|---|---|

| SNS・動画中心 | 電力効率・最適化 | 日常動作は瞬間性能より安定性が重要 |

| ゲームをよくする | 冷却機構・持続性能 | 数分後のフレーム安定性が体験を左右 |

| AI機能を多用 | NPU性能・メモリ | TOPSと帯域が応答速度を決める |

まずSNSや動画視聴、ネット検索が中心なら、4.7GHz級の超高クロックはほとんど体感差が出ません。実際、CNETのバッテリーテストではA19 Pro搭載機が長時間駆動で高評価を得ています。日常用途では「ピーク性能」より「アイドリング効率」が満足度を左右します。

一方でゲームをよくするなら話は別です。Snapdragon 8 Gen 5は非常に高い瞬間性能を持ちますが、PhoneArenaなどが指摘するように、端末によっては発熱で性能が落ちます。重要なのはSoC名よりも大型ベイパーチャンバーやファンの有無です。同じチップでも冷却設計次第で体験は大きく変わります。

生成AIや文字起こし、画像生成をよく使う人は、CPUのGHzではなくNPU性能を見ましょう。Qualcommは約80TOPS級をうたい、MediaTekやAppleもNPUを強化しています。Edge AI関連の分析でも、オンデバイスAIではメモリ帯域と電力効率がボトルネックになると指摘されています。RAMは16GBあると安心です。

また、2nmなど最新プロセス搭載モデルは魅力的ですが、TrendForceの報告にもある通り製造難度やコスト課題も抱えています。成熟した3nm世代でも十分高性能なため、価格とのバランスを見ることも大切です。

ライトユーザーであれば、体感差を生むのはSoCの型番よりも、バッテリー容量、冷却設計、そしてソフト最適化です。スペック表のGHz競争から一歩引いて、「自分の使い方で快適かどうか」を基準に選ぶことが、2026年の賢いスマホ選びです。

参考文献

- Qualcomm:Snapdragon 8 Elite Gen 5, the World’s Fastest Mobile System-on-a-chip

- MediaTek:MediaTek Dimensity 9500 Unleashes Best-in-Class Performance, AI Experiences, and Power Efficiency

- TrendForce:Samsung Unveils Exynos 2600: Industry-First 2nm GAA AP With 113% AI Performance Uplift

- PhoneArena:The Snapdragon 8 Elite Gen 5 is fast, but not all phones can handle the heat

- CNET:iPhone 17 Pro and Pro Max Review: Part Midlife Crisis, Part Battery King

- Android Headlines:Samsung’s Exynos 2600 Chip Mass Production Delayed to Fix 2nm Yield Issues