「最新スマホに買い替えたのに、ゲームをするとすぐ熱くなる」「動画撮影中に高温警告が出る」そんな経験はありませんか。

2026年のハイエンドスマートフォンは、数年前のPCを超える性能を持つ一方で、発熱との戦いが避けられない時代に入っています。Snapdragon 8 Elite Gen 5や最新AI機能の搭載により、端末内部の熱密度はかつてないレベルまで高まっています。

実際、実機テストでは端末温度が44℃を超えた段階で急激な性能制限がかかる事例も報告されています。せっかくの高性能も、熱によって数分で抑え込まれてしまうのです。

そこで注目されているのが「冷却シート」や「スマホクーラー」です。しかし、貼るだけで本当に冷えるのでしょうか。それとも気休めなのでしょうか。

本記事では、最新の検証データや材料科学の知見をもとに、スマホやタブレットが熱くなる本当の理由から、冷却シートの仕組みと限界、そして用途別の最適解までわかりやすく解説します。読み終える頃には、自分に必要な熱対策がはっきり見えているはずです。

なぜ最新スマホはここまで熱くなるのか:2026年ハードウェア事情

ここ数年で「最新スマホはすぐ熱くなる」と感じたことはありませんか。実はそれ、気のせいではありません。

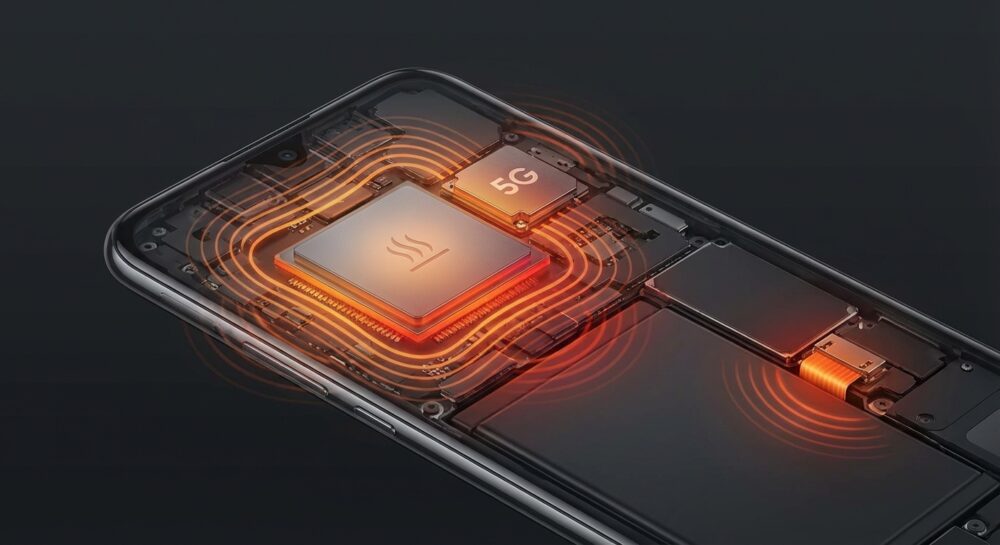

2026年のハイエンド機は、QualcommのSnapdragon 8 Elite Gen 5やAppleのA19 Proのように、数年前のデスクトップPC級の演算性能をポケットサイズに詰め込んでいます。その代償が圧倒的な熱エネルギー密度の上昇です。

特に大きいのが、オンデバイスAIの本格化です。生成AIや画像処理を端末内で実行するため、CPUだけでなくNPUやGPUも常時フル稼働しやすくなりました。

| 発熱源 | 2026年の特徴 | 熱が増える理由 |

|---|---|---|

| SoC(CPU/GPU/NPU) | AI処理を常時実行 | マルチコア+推論エンジンの同時高負荷 |

| 5G/6Gモデム | ミリ波・Sub-6同時利用 | 電波が弱い環境で出力増大 |

| 急速充電回路 | 100W超が一般化 | 内部抵抗によるジュール熱 |

PhoneArenaの検証によれば、同じ最新チップでも冷却設計が不十分な端末では高負荷時に急激な温度上昇が確認されています。これは性能が高すぎるというより、小さな筐体に熱が閉じ込められていることが問題です。

さらに、半導体は微細化の限界に近づき、3D積層技術が進んでいます。Siemens Digital Industries Softwareの分析でも指摘されている通り、チップを縦に重ねる構造は性能向上に有利な一方、下層の熱が逃げにくく、局所的なホットスポットを生みやすくなります。

つまり、性能は上がったのに放熱経路は増えていないのです。

加えて、スマホの物理的な制約も無視できません。厚さ約8mmの密閉ボディでは、パソコンのような大型ファンは搭載できません。熱は主に内部の金属フレームやグラファイトシートを通じて背面へ伝わり、そこから空気中へ逃げます。

しかも近年はガラスやチタンなど高級素材が多用されていますが、これらはアルミほど熱伝導率が高くありません。そのため内部に熱がこもりやすく、「オーブン効果」が起きやすいのです。

Realme GT8 Proのテストでは、端末温度が約44℃に達した時点で大幅な性能制限が発生したと報告されています。これは故障防止のための安全機構ですが、ユーザーから見れば「急にカクつく」体験になります。

2026年のスマホは、性能競争が熱設計の限界を押し広げている世代と言えます。高性能AI処理、超高速通信、超急速充電という3つの進化が同時に進んだ結果、発熱は避けられない構造的課題になっています。

だからこそ、最近のスマホが以前より熱く感じられるのは自然な流れです。これは不良ではなく、テクノロジーが物理法則の壁に挑んでいる証拠でもあります。

発熱の犯人はCPUだけじゃない:5G通信・AI・急速充電の影響

スマホが熱くなると聞くと、多くの人は「CPUが頑張りすぎているのかな?」と思いがちです。

しかし2026年の最新モデルでは、発熱の原因はCPUだけではありません。

5G通信、オンデバイスAI、そして100W級の急速充電が、知らないうちに本体温度を押し上げています。

| 発熱要因 | 主なシーン | 熱が増える理由 |

|---|---|---|

| 5G通信(ミリ波/Sub-6) | 動画視聴・テザリング | パワーアンプの高出力動作 |

| オンデバイスAI | 写真補正・音声認識 | NPUの常時演算 |

| 超急速充電 | 100W級充電中 | 内部抵抗によるジュール熱 |

まず見落とされがちなのが5G通信です。

ミリ波やSub-6を束ねるキャリアアグリゲーションでは、RFフロントエンドと呼ばれる通信回路がフル稼働します。

電波が弱い場所では出力を上げる必要があり、通信中なのに本体がじわじわ熱くなるのはこのためです。

特にテザリングや高画質動画のストリーミングでは、CPUよりも通信チップ側の負荷が支配的になることもあります。

実際、5G向け放熱材料の解説でも、通信モジュールが主要な熱源として挙げられています。

「ゲームしていないのに熱い」という体験は、通信由来の可能性が高いです。

次にAI処理です。

2026年のハイエンド機では、写真の自動補正や音声文字起こしなどをクラウドではなく端末内で行います。

その中心にあるNPUは省電力設計とはいえ、連続動作すればSoC全体の温度を底上げする存在になります。

半導体パッケージの熱設計を分析したSiemensの技術ブログでも、AI向けチップは従来より熱密度が高い傾向にあると指摘されています。

つまり、AIが賢くなるほど、熱との戦いも激しくなるというわけです。

カメラを長時間起動していると熱くなるのも、この影響が重なっています。

そして見逃せないのが急速充電です。

100Wを超える充電では、バッテリー内部でジュール熱が発生します。

Xiaomiなどが採用するデュアルセル構造は熱を分散させる工夫ですが、それでも充電中のスマホは強力な発熱体になります。

「充電しながら動画を見るとすぐ熱くなる」というのは、CPU+通信+充電の三重負荷です。

これは構造上避けにくく、どんな高性能機でも起こり得ます。

発熱の犯人をCPUだけに絞らず、通信や充電の状況まで意識することが、快適に使うための第一歩です。

たとえば電波の良い場所で使う、充電中は高負荷アプリを避けるだけでも、体感温度は変わります。

最新スマホは高性能ゆえに、複数の機能が同時にフル稼働しやすい設計です。

だからこそ、発熱の正体を知ることが、賢いガジェット活用につながります。

サーマルスロットリングとは何か:性能が落ちる本当の理由

サーマルスロットリングとは、スマートフォンが壊れないために、あえて性能を落とす仕組みのことです。高性能チップを搭載した最新モデルでも、一定の温度を超えると自動的にブレーキがかかります。

2026年のハイエンド機では、内部温度が一般的に40〜45℃前後に達すると制御が始まり、CPUやGPUのクロック周波数が段階的に引き下げられます。これは異常ではなく、設計どおりの安全動作です。

つまり「突然カクついた」「ゲームの動きが鈍くなった」という現象の正体が、サーマルスロットリングです。

| 状態 | 内部温度の目安 | 端末の挙動 |

|---|---|---|

| 通常動作 | 〜40℃前後 | 最大性能を維持 |

| 警戒域 | 40〜45℃ | クロック低下開始 |

| 高温域 | 45℃超 | 大幅な性能制限 |

では、なぜそこまでして性能を落とすのでしょうか。理由はシンプルで、半導体は熱に弱いからです。温度が上がると電子の動きが不安定になり、誤動作や劣化のリスクが高まります。

さらに、リチウムイオンバッテリーも高温に弱く、長期的には寿命を縮める原因になります。端末メーカーは、性能よりも安全と耐久性を優先して制御をかけています。

実際にPhoneArenaのテストによれば、Snapdragon 8 Elite Gen 5搭載機の一部は内部温度が50℃近くに達した際、ピーク性能の30%以下まで低下した例も報告されています。体感的には「最新機種なのに急に重い」という状態です。

ここで重要なのは、スロットリングは不具合ではないという点です。むしろ高性能化が進んだ2026年のモバイル環境では、ほぼすべての高負荷シーンで発生し得る前提条件になっています。

特にオンデバイスAI処理や高負荷3Dゲームでは、CPU・GPU・NPUが同時に動き続けます。その結果、チップ全体が発熱し、数分で制御が入ることも珍しくありません。

また、5G通信や急速充電が重なると、SoC以外の部分も発熱源になります。単一の部品ではなく、端末全体が熱を持つため、冷えにくくなるのです。

Siemens Digital Industries Softwareの半導体パッケージング分析によれば、3D積層化が進んだ最新チップでは熱の逃げ道が限られ、局所的なホットスポットが生じやすいと指摘されています。これもスロットリング頻発の背景にあります。

つまりサーマルスロットリングとは、性能不足ではなく熱設計と物理法則の結果です。チップが速くなるほど、制御も厳しくなります。

最新スマホの真の性能を理解するには、カタログのベンチマーク値だけでなく、「どれだけ長くその性能を維持できるか」という視点が欠かせません。そこにこそ、体感速度の差が生まれます。

実機テストで判明した温度とパフォーマンス低下の関係

実機テストで最もはっきり分かったのは、温度上昇とパフォーマンス低下がほぼ直結しているという事実です。最新チップを搭載していても、一定の温度を超えた瞬間に性能は自動的に抑えられます。

多くのハイエンド機では、内部温度が40〜45℃前後に達するとサーマルスロットリングが始まります。これは故障を防ぐための安全機構ですが、ユーザー体験には大きく影響します。

「発熱=劣化」ではなく、「発熱=意図的な性能制限の引き金」になるのが現在のスマートフォンの特徴です。

| 内部温度の目安 | 端末の挙動 | 体感への影響 |

|---|---|---|

| 〜40℃未満 | ピーク性能を維持 | 動作は非常に快適 |

| 44℃前後 | 軽度のクロック低下 | フレームレートが微減 |

| 50℃付近 | 強いスロットリング | カクつき・処理遅延が顕著 |

たとえばRealme GT8 Proの検証では、筐体温度が44.1℃に達した時点で急激な性能制限が確認されています。またPhoneArenaのテストによれば、パッシブ冷却のみの端末は内部温度が50℃に近づくと性能維持に失敗する傾向があります。

さらに深刻なのは、ピーク性能の維持率です。冷却機構が弱い個体では、ピーク時の28.6%まで落ち込む事例も報告されています。これは理論上は非常に高性能なSoCでも、実使用では数分しか本来の力を発揮できないことを意味します。

一方で、能動ファンを搭載したREDMAGIC 11 Proのような機種では、ピーク性能の80%以上を安定維持できたと報告されています。つまり温度管理の差が、そのままゲームの安定性や処理速度の差になるのです。

シーメンスの半導体パッケージング分析でも指摘されている通り、3D積層化が進んだ最新チップは局所的なホットスポットが生じやすく、わずかな温度上昇でも制御が働きやすい構造になっています。

体感上「急に重くなった」と感じる瞬間の裏側では、温度センサーとOSがリアルタイムでクロックを落としているのです。

ライトユーザーにとって重要なのは、「高温が続くと壊れる」のではなく、「高温になる前に性能が抑えられる」という仕組みを理解することです。だからこそ、わずか数℃の違いが体感差につながります。

ベンチマークスコアだけでは見えないのが、この温度と持続性能の関係です。実機テストは、スペック表では分からない“本当の実力”をあぶり出しています。

冷却シートの仕組み① グラフェン・グラファイトは何をしているのか

冷却シートに使われるグラフェンやグラファイトは、熱を「冷やす」のではなく、一点に集中した熱を一気に広げる役割を担っています。ここを正しく理解することが、製品選びで失敗しない最大のポイントです。

スマートフォン内部では、SoC周辺に強いホットスポットが生まれます。2026年世代の高性能チップでは局所的な熱密度が非常に高く、数分でスロットリングが発生するケースも報告されています。そこで活躍するのが、面方向の熱伝導率が極めて高い炭素系シートです。

グラフェンとグラファイトの熱特性

| 素材 | 面方向熱伝導率 | 特徴 |

|---|---|---|

| グラフェン | 理論値最大約5300 W/m·K 商用フィルム約1000〜1800 W/m·K |

超高伝導・極薄 |

| 人工グラファイト | 1500 W/m·K超 | 安定性が高く量産向き |

| 銅 | 約400 W/m·K | 金属としては高性能 |

Grapheneの熱特性については専門メディアGraphene-Infoなどでも詳しく解説されていますが、注目すべきは銅やアルミを大きく上回る面方向の熱拡散能力です。

ポイントは「異方性」です。これらの素材はシートの“面”には熱を高速で流しますが、“厚み方向”にはあまり流しません。つまり、スマホ内部から外へ直接冷やすのではなく、熱を広い面積に薄く引き延ばす働きをします。

たとえば、背面中央だけが50℃近くになる状態と、背面全体が42℃に広がる状態では、内部チップの負担は後者のほうが小さくなります。HuaweiがMWCで披露した高伝導グラフェンシートのデモでも、局所的な熱を瞬時に拡散できることが示されました。

ただし代償もあります。熱を広げるということは、端末の表面全体が温かく感じやすくなるということです。ユーザーの体感温度は上がる場合がありますが、内部のピーク温度は下げやすくなります。

ライトユーザーにとって重要なのは、短時間の動画視聴やSNS利用時に発生する“瞬間的な熱集中”を和らげられる点です。熱が一点にこもらないため、急激な性能低下を防ぎやすくなります。

つまりグラフェン・グラファイトは、熱を逃がすための道路をつくる素材です。道路が広ければ渋滞は起きにくいですが、車そのものが消えるわけではありません。この違いを理解することが、冷却シートの本当の仕組みを知る第一歩です。

冷却シートの仕組み② PCM(相変化材料)はなぜ“最初だけ”効くのか

PCM(相変化材料)タイプの冷却シートを使ったとき、「最初はひんやりするのに、しばらくすると普通に熱くなる」と感じたことはありませんか。

これは不良ではなく、PCMの仕組みそのものに理由があります。PCMは“ずっと冷やす装置”ではなく、“一定量の熱を一時的に引き受けるバッファ”だからです。

そのカギになるのが「相変化」と「潜熱」という物理現象です。

PCMシートの内部には、パラフィン系物質などを封入したマイクロカプセルが敷き詰められています。これらは特定の温度、たとえば28℃や35℃前後で固体から液体へと変化します。

このとき、物質は周囲から熱エネルギーを吸収しますが、溶けきるまでは温度がほぼ一定に保たれます。これが「融解潜熱」です。

Electronics Cooling誌の解説でも、この潜熱を利用することでモバイル機器の急激な温度上昇を緩やかにできると報告されています。

| 状態 | PCMの内部 | 体感・効果 |

|---|---|---|

| 使用開始直後 | 固体 → 溶け始め | ひんやり感が強い |

| 中盤 | 融解が進行中 | 温度上昇が緩やか |

| 飽和後 | 完全に液体化 | 冷却効果ほぼ消失 |

問題はここからです。PCMがすべて溶けきった瞬間、吸収できる熱の“貯金”がゼロになります。

ResearchGateに掲載されたモバイル機器向けPCM研究でも、スマートフォン規模の発熱では数十分で相変化が完了するケースが示されています。

高負荷ゲームや4K動画撮影を続けると、15〜45分程度で飽和に達することがあるのはこのためです。

飽和後のPCMは、ただ温まった層として存在するだけになります。場合によっては、熱の逃げ道をわずかに妨げることもあります。

つまり、PCMは「冷やし続ける装置」ではなく、スロットリングが始まるまでの時間を後ろにずらす“時間稼ぎ装置”なのです。

短時間の動画視聴やナビ利用では効果を感じやすく、長時間の3Dゲームでは物足りなく感じる理由はここにあります。

氷を想像すると分かりやすいでしょう。氷も溶けている間は周囲の熱を奪いますが、すべて水になればそれ以上は冷やしません。

PCMシートも同じで、「溶けている間だけ」が勝負です。

“最初だけ効く”のは欠点ではなく、物理法則どおりに正しく働いている証拠だと理解すると、製品選びや使い方の判断がぐっと合理的になります。

ペルチェ素子とファンクーラーの実力:本気で冷やすならこれ

スマホを本気で冷やしたいなら、貼るタイプではなく電力を使って強制的に熱を動かす仕組みが必要です。その代表がペルチェ素子とファンクーラーです。

2026年の高性能チップは発熱密度が極めて高く、PhoneArenaのテストでも、パッシブ冷却のみの端末は内部温度が約50℃に達すると大きく性能が低下するケースが報告されています。

そこで注目されているのが、アクティブ冷却です。仕組みと役割を整理すると次の通りです。

| 技術 | 役割 | ポイント |

|---|---|---|

| ペルチェ素子(TEC) | 電流で片面を冷却 | 熱を強制的に移動させる |

| ファン+ヒートシンク | 高温側を放熱 | 排熱しないと効果が落ちる |

ペルチェ素子は、電流を流すと片面が冷え、反対側が熱くなる半導体デバイスです。いわば熱をポンプのように移動させる装置です。

Samsung Researchへのインタビューによれば、近年はナノ薄膜技術によって冷却能力が数ワット級まで向上し、小型化と効率改善が進んでいます。

これにより、外付けスマホクーラーでも体感できるレベルの冷却が可能になりました。

ただし重要なのは、ペルチェは「熱を消す」のではなく「移動させる」だけという点です。発熱側をファンでしっかり冷やさないと、すぐ性能が落ちてしまいます。

Black SharkやRazerのクーラーが大型ヒートシンクと強力ファンを搭載しているのはそのためです。Macworldのレビューでも、サイズや重さのデメリットはあるものの、冷却性能自体は非常に高いと評価されています。

実際、ゲーミング用途では違いがはっきり出ます。アクティブ冷却ありの端末はピーク性能の約80%以上を維持できる一方、冷却が弱い端末では急激にフレームレートが落ちる事例も報告されています。

一方で注意点もあります。過度に冷やすと結露が発生し、内部に水分が生じるリスクがあります。2026年モデルでは湿度制御や温度制限機能を備えた製品が主流になりつつありますが、使用環境には配慮が必要です。

ライトユーザーにとってはオーバースペックに感じるかもしれません。しかし「真夏の屋外でゲーム」「充電しながら高画質配信」といった条件では、唯一スロットリングを抑え込める選択肢になります。

貼るだけの対策とは次元が違う冷却力。それが、ペルチェ素子とファンクーラーの実力です。

貼るだけで冷えるは本当?日本で買える主要製品の評価と注意点

「貼るだけで冷える」は本当なのでしょうか。結論から言うと、条件次第で“体感は変わる”が、万能ではありません。冷却シートには主に「熱を広げるタイプ」と「熱を一時的に吸収するタイプ」があり、仕組みを理解すると評価がはっきりします。

代表的な日本国内製品の特徴を整理します。

| タイプ | 代表例 | 期待できる効果 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| PCM(相変化材料) | Simplism スマ冷え Premium | 温度上昇を一時的に緩やかにする | 一定時間で飽和する |

| グラファイト系 | 放熱シート内蔵ケース等 | 熱を広い面に拡散 | 表面全体は熱く感じやすい |

| ペルチェ+ファン | Black Shark / Razer | 強力に温度を下げる | 電源・重量・結露 |

ヨドバシのレビューでも評価が割れる「スマ冷え Premium」はPCM方式です。ResearchGateに掲載された相変化材料の研究によれば、PCMは融解時に潜熱を吸収し、一定時間温度上昇を抑える働きがあります。つまり、数分〜十数分の発熱ピークをやわらげる用途には理にかなっています。

一方で、電子機器向けPCM応用を解説したElectronics Cooling誌が指摘する通り、吸収できる熱量には限界があります。内部素材がすべて溶けると効果は頭打ちになり、長時間の3Dゲームでは「最初だけ効いた気がする」という体験になりがちです。

グラファイト系は少し性格が違います。Siemensの半導体熱設計解説や各種材料データが示すように、高品質グラファイトは銅を上回る面方向熱伝導率を持ちます。ただしこれは熱を“消す”のではなく“広げる”技術です。チップの一点集中を防ぐ代わりに、背面全体がじんわり熱くなる傾向があります。

そして明確に温度を下げたいなら、ペルチェ素子+ファン型です。MacworldやCybernewsのレビューでも冷却力自体は高評価で、ベンチマークの安定度が大きく改善すると報告されています。ただし外部電源が必要で、冷やしすぎると結露リスクもあるため扱いには注意が必要です。

ライトユーザーなら、夏場の動画視聴やSNS利用時の不快感軽減としてPCMシートは十分選択肢になります。ただし、充電しながらの長時間ゲーム用途では期待しすぎないことが大切です。仕組みを理解して選べば、「効果なし」と感じるリスクを大きく減らせます。

スマホとタブレットで違う最適な熱対策

スマホとタブレットは、同じモバイル機器でも熱のこもり方がまったく違います。

本体サイズ、内部レイアウト、想定される使い方が異なるため、最適な熱対策も変わってきます。

小型・密閉のスマホと、大型・高出力のタブレットでは「冷やし方の考え方」自体を変えることが重要です。

スマホとタブレットの熱構造の違い

| 項目 | スマートフォン | タブレット |

|---|---|---|

| 筐体サイズ | 小型・高密度 | 大型・表面積が広い |

| 主な発熱源 | SoC+5Gモデム+充電回路 | 高TDP SoC+長時間処理 |

| 冷却の基本戦略 | 局所冷却・拡散重視 | 全体拡散・空気接触重視 |

スマホは厚さ約8mm前後の密閉構造で、内部スペースに余裕がありません。

Siemensの半導体パッケージ分析でも指摘されているように、近年は3D積層化により局所的なホットスポットが発生しやすくなっています。

そのため、スマホでは「一点に集中する熱をどう逃がすか」が最優先課題です。

具体的には、SoC直上にグラファイトやグラフェン系の熱拡散シートを配置し、熱を背面全体に広げる方法が有効です。

Graphene Infoなどが報じている通り、高熱伝導シートは面方向への拡散能力が非常に高く、局所温度の急上昇を抑える働きがあります。

さらに放熱性の高いケースに変更するだけでも、体感温度は大きく変わります。

一方タブレットは、iPad ProやGalaxy Tabのように表面積が広く、放熱ポテンシャル自体は高いです。

しかし搭載されるチップのTDPが高く、動画編集やマルチタスクなど長時間の高負荷を前提に設計されています。

タブレットでは「広い面積を活かしていかに空気に触れさせるか」がカギになります。

そのため、小型のPCMシートを一点に貼るよりも、大型グラファイトシートで背面中央から全体へ熱を広げるほうが合理的です。

さらに、背面を机に密着させないスタンド使用が効果的です。

自然対流を確保するだけで、パッシブ冷却の効率は大きく向上します。

スマホは「点を冷やす」、タブレットは「面で逃がす」。

この発想の違いを理解するだけで、無駄なアクセサリー選びを避けられます。

自分のデバイスのサイズと使い方に合わせて、熱の流れを設計する意識を持つことが、2026年のモバイル環境では欠かせません。

用途別おすすめ対策:ライトユーザー・ビジネス・ゲーマーの最適解

スマホやタブレットの発熱対策は、「とりあえず冷却シートを貼る」だけでは不十分です。大切なのは、自分の使い方に合わせて選ぶことです。

Qualcommの最新チップを搭載した端末でも、PhoneArenaのテストによれば冷却性能次第で持続パフォーマンスに大きな差が出ると報告されています。つまり、用途ごとに最適解は変わります。

あなたがどのタイプかによって、選ぶべき対策はまったく異なります。

| ユーザータイプ | 主な用途 | 最適な対策 |

|---|---|---|

| ライトユーザー | SNS・動画視聴 | PCM冷却シート+放熱ケース |

| ビジネス用途 | Web会議・撮影 | 部分冷却+スタンド空冷 |

| ゲーマー | 高負荷3Dゲーム | ペルチェ式ファンクーラー |

ライトユーザーの最適解

SNSや動画視聴が中心なら、急激な温度上昇を抑えるPCM方式の冷却シートが有効です。ResearchGateに掲載された相変化材料の研究でも、短時間の熱ピークを緩和する効果が示されています。

夏場の屋外利用やナビ使用時など「一時的に熱くなる」場面では体感温度を下げやすいです。さらに、断熱しにくい放熱ケースに替えるだけで数℃改善するケースもあります。

長時間の高負荷を想定しないなら、コストと手軽さのバランスが最も良い選択です。

ビジネス・クリエイターの最適解

Web会議や4K動画撮影では、カメラ周辺やSoC付近が局所的に熱を持ちます。グラファイトやグラフェンの高い面内熱伝導率は銅を上回ると材料研究で示されており、熱を面で広げるのに適しています。

加えて重要なのが空気の流れです。スタンドで背面を浮かせるだけでも放熱効率は上がります。充電しながらの会議では、卓上ファンを併用するだけで安定性が向上します。

ポイントは「一点冷却+空冷補助」という組み合わせです。

ゲーマーの最適解

1時間以上の3Dゲームでは、パッシブ冷却だけでは限界があります。実機テストでは、冷却機構の差で性能維持率が大きく変わることが示されています。

ペルチェ素子は電流で熱を移動させる能動冷却です。Samsung Researchのインタビューでも次世代TECの効率向上が紹介されています。ファンと組み合わせることでスロットリングを大幅に抑えられます。

高負荷ゲームを本気で楽しむなら、ペルチェ式ファンクーラーが事実上の一択です。 重さや電源確保の手間はありますが、フレームレートの安定性というリターンは圧倒的です。

自分の利用シーンを冷静に見極めることが、最も賢い熱対策につながります。

参考文献

- PhoneArena:The Snapdragon 8 Elite Gen 5 is fast, but not all phones can handle the heat

- Sammy Fans:Samsung Galaxy S26 faces Snapdragon 8 Elite Gen 5 heat test

- Graphene-Info:Huawei showcases ice-cutting Mate X6 graphene cooling sheet at MWC25

- Electronics Cooling:Application of Phase Change Materials in Handheld Computing Devices

- Samsung Newsroom:[Interview] Staying Cool Without Refrigerants: How Samsung Is Pioneering Next-Generation Peltier Cooling

- Macworld:Razer Phone Cooler Chroma review: It enrages me that this even exists